AI浪潮下,我们还有必要教孩子画画吗?

AI浪潮

近年来,AI绘画技术迅猛发展,2022年2月AI绘画工具Disco Diffusion首次"出圈"。同年8月,AI绘画工具MidJourney生成的画作《太空歌剧院》获得了美国科罗拉多州博览会美术竞赛的第一名,更是让AI绘画成为热议话题。从简单线条勾勒到逼真细腻图像生成,乃至模仿大师风格创作,AI绘画技术的每一次飞跃都令人惊叹,引发广泛热议。

面对AI绘画的强势崛起,一个不容回避的问题摆在我们面前:在AI技术日益成熟的今天,我们还有必要教孩子画画吗?AI技术在少儿美术教育中应该发挥什么作用?

《太空歌剧院》,作者杰森·艾伦,他既不是专业的画家,也不是自由艺术家,而是一款桌面游戏的CEO。

PART 1

艺术家们怎么看

面对AI

AI绘画生成的关于春天的儿童画

不可否认,AI绘画拥有着人类难以企及的优势。它高效便捷,能够快速生成高质量图像,模仿各种艺术风格。这是否预示着传统艺术家的角色将被取代?

对此,许多艺术家发表了他们的看法。著名艺术家徐冰认为,尽管任何自然人都无法达到人工智能的学习能力,但他相信一定存在某种东西是不能被人工智能所取代的,那就是自然人身上带着的叫做“艺术”的部分。艺术就是在挖掘自然人身上最珍贵和最不能被替代的东西。

图片截取自网络

天津美术学院党委副书记、院长邱志杰面对人工智能给艺术带来的影响,始终保持乐观态度。“就像当年摄影之于绘画。19世纪摄影术的发明让很多肖像画家下岗。这使得彼时的画家们不得不思考,要怎样画才不可取代,由此诞生了梵高、毕加索、马蒂斯等著名艺术家。现在也可能发生类似的事情。人工智能会‘推着’绘画往前走。”

由美国马里兰大学、字节跳动AI实验室和Adobe公司研究人员联合创建的名为PaintBot的算法研究作者认为,离计算机学会画出使人类产生情感共鸣的随机且不可预测的艺术作品,应该不是太遥远的事。

造型基础初阶课程学员 薄蕴芝《田》

造型基础初阶课程学员 肖泓宇《跳动的色彩》

造型基础初阶课程学员 陈彦霓《林间》

少儿美育课程学员 公园写生

虽然有类似的观点存在,更多的艺术家认为AI是一种工具,它可以辅助人类创作,却无法完全取代人类画家的创造力、情感表达和独特的艺术视角。简言之,人工智能可能具备了“聪明的脑”,但不具备“温暖的心”。

2024年诺贝尔物理学奖获得者杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)指出,尽管人工智能在特定领域超越了人类智能,但总体上仍不及人类。特别是大模型,它们高度依赖海量数据且能耗巨大,相比之下,人类大脑的能耗效率高出人工智能十亿倍。此外,人类智能擅长小样本学习,这使得一些观点认为,当前的人工智能在某些方面尚不及三岁孩童。

AI绘画生成的超现实春天全景童画,画面缺乏故事性与生命感。

艺术对培养感知

的重要性

PART 2

左图:少儿美育课程A班学员 杨嘉诺作品

右图:造型基础初阶课程学员 薄蕴芝《一角新绿》

人工智能为人类智慧和文明的传承打开了新的天地,人类将进入一个人工智能和人的心智相互支撑、相互博弈和制约的时代,这是未来人的能力的发展方向。如何培养AI时代需要的人才成为即将卷入这场AI浪潮的教育者们都要面对的问题。

前不久数学家丘成桐谈到当下应用科学蓬勃,文科专业开始越来越不受重视的问题,他表示,“这是不幸的事情。文学、社会科学都很重要。人工智能确实能写文章,写得也不错,但是没有感情,我们写文章是为了将自己的感情表现出来。对于原创性的科学家来说,文学特别重要,原创性科学家走的路和跟着别人后面走的科学家,是不一样的。一个伟大的学者在烟雾蒙蒙、还没有开始见到任何光芒以前,找到最重要的路线,这是一个很重要的决断,这些往往不是理智的,是感觉,是种种学问里凝聚下来的感觉,让你向前走的。”

艺术在培育儿童的感知能力方面扮演着无可替代的角色,它不仅是技能的锤炼,更是审美能力、创造力及情感表达的升华,帮助孩子情绪宣泄,展现内心世界,促进心理健康。

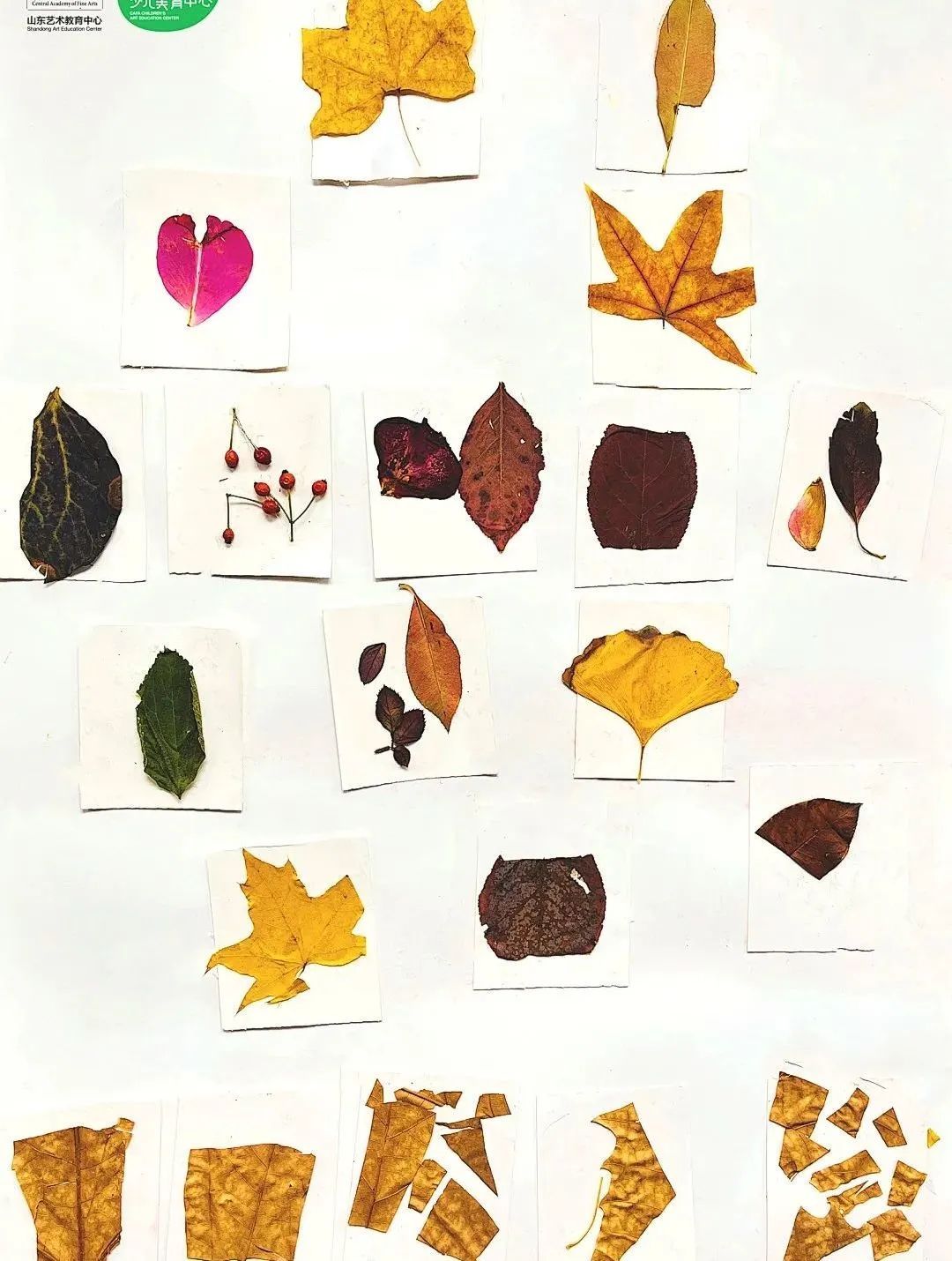

在中央美术学院举办的少儿美育课程中,一堂别具特色的美术课生动地展示了艺术如何在不知不觉中促进儿童的成长。本次课程的主题为“艺术融入生活”。教师引导孩子们深入体验秋季的泉城之美,让孩子们在日常生活中领略自然界的斑斓多彩,并在纯净的心灵深处与这份美好产生共鸣。孩子们在自然的怀抱中敏锐地捕捉到物体的线条与色彩变化,从而培养了他们的观察力和对细节的感知能力,并通过绘画的方式进行了多样化的表达。

少儿美育课程小学员们秋日拾野

少儿美育课程A班学员 集体作品

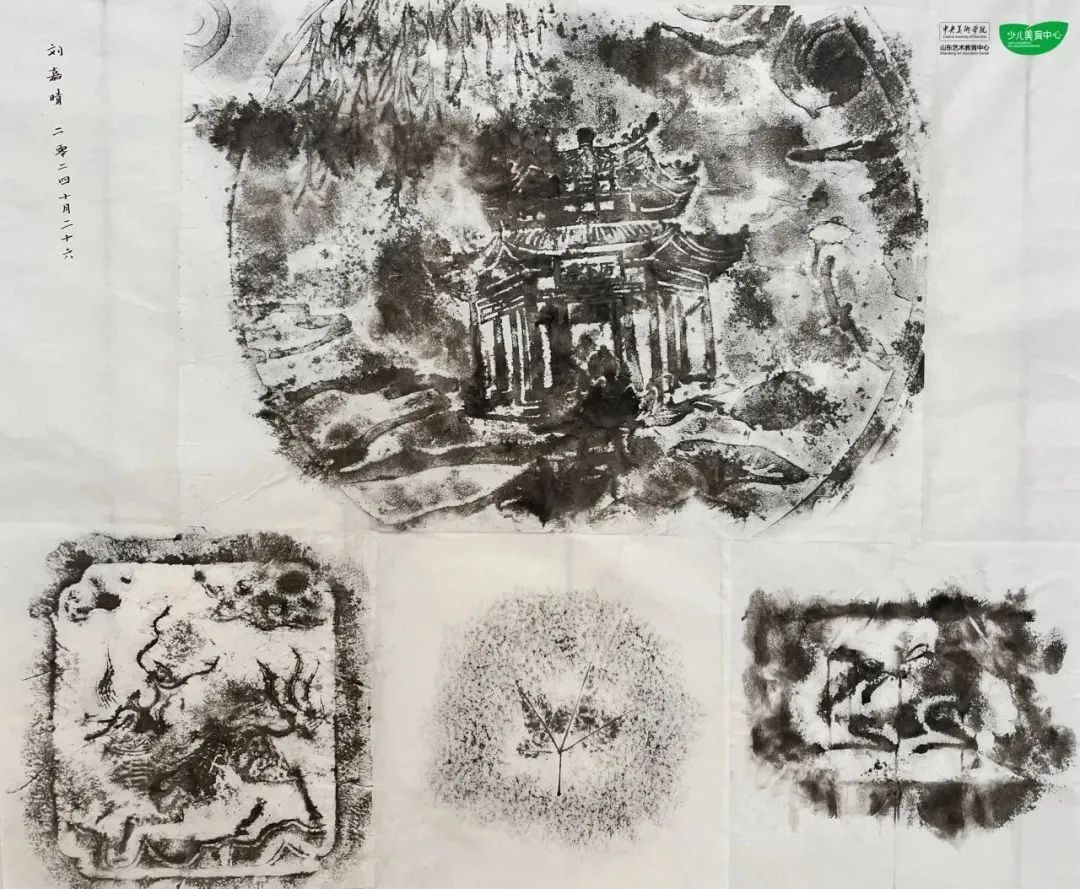

教师引领孩子们步入公园,将能够体现城市特色的图案进行拓印,此举不仅锻炼了孩子们的图像识别能力,而且激发了他们在图形设计方面的丰富想象。通过使用各种材料和多媒体工具,启迪他们的艺术感知。这一过程有助于孩子们在创造力、想象力、审美观和实践能力方面实现提升与飞跃。

少儿美育课程学员 刘佳湉作品

少儿美育课程学员 刘嘉晴作品

教师和孩子们一起带上放大镜去超市里面观察蔬果,感受不同观察对象的细节变化,然后用画笔记录并创作。和孩子们一起走进社区奶奶家的“后花园”,在这里写生描摹,把花草旺盛的生命力和浓厚的生活气息进行定格。

绘画为孩子们打开感知世界的大门。当孩子拿起画笔,触碰斑斓颜料,他们开始留意生活细节。观察水果时,不再只知其名,更会看到表皮纹理、色泽过渡,感受光线轻抚下的明暗变化。在描绘四季更迭时,能敏锐捕捉春日新芽嫩绿的生机、秋日落叶金黄的灿烂,风的轻抚、雨的润泽,皆化作画中笔触,视觉、触觉、嗅觉等感官被全面唤醒,对周遭环境感知愈发敏锐。绘画也是孩子表达内心感知的温暖港湾。开心时,画中色彩明快,线条跳跃;难过时,色调暗沉,笔触沉重。画中人物的表情、动作,场景的布置,都是他们对情绪、经历感知的外化呈现,将内心抽象感受具象化,帮助孩子梳理情绪,理解自身,也让他人得以走进他们的内心世界。

少儿美育课程小学员社区写生

少儿美育课程小学员们走进超市

PART 3

何去何从?

AI时代少儿美育

少儿美育课程学员 拓印纹样

绘画是人类与生俱来的表达方式,是孩子成长过程中不可或缺的一部分。AI绘画再强大,也无法替代人类的情感和创造力,无法像人类一样通过绘画表达对世界的理解和感悟。

正如教育学家玛丽亚·蒙特梭利(Maria Montessori)所说:"教育的目的是帮助孩子成为他自己。"在AI时代,少儿美术教育需要明确核心价值,注重审美能力、创造力和情感表达的培养,帮助孩子发现自我、表达自我,并在创作中找到快乐与意义。

中央美术学院继续教育学院少儿美育教研室教师林梦,ChatGPT一经推出后就开始在教学中运用这一工具。在探索中,积累了很多有用的经验,也遇到很多具体的困惑。

林梦

中央美术学院继续教育学院少儿美育教研室教师;从事少儿美育教学工作六年。

“因为我是数字艺术专业出身的,所以对于AI从本科专业学习期间就有一些兴趣。近几年我们教学团队一直在进行艺术与科技或者自然学科等交叉学科的课程研发,过程中我感觉科技和AI等技术运用到少儿美育的教学中是必不可少的,现有的艺术科技教学中纯粹的纸质绘画作品已经不能完全满足教学的要求了。前段时间我带学生做定格动画课程,很难用纸面的图片向学生讲明白晦涩的动画运动规律和原理,如果有AI交互的动作捕捉我就可以让学生亲身体验动画人物的运动规律,来辅助他们更好的了解相关的知识。我们在拍摄过程中花费了很长的时间去定格逐帧拍摄,如果有AI工具辅助的话这个问题可以得到很好的解决。AI运用到少儿美育的教学中其实是对老师们的一个挑战,要求我们深挖艺术史,去寻求更好的结合方法。”

林梦认为,人工智能目前仅限于模仿或复制,尚无法取代人类的情感和个性化表达。在教育领域,人工智能无法实现人类的情感、肢体动作或语言交流。学生在学习或创作过程中的感知能力各异,人工智能无法针对孩子们不同的感知能力提供个性化教学。在少儿美育教学中,人文关怀和感知启发是必需的,这需要人与人之间的沟通与共情,无法被人工智能所取代。人工智能更适合作为教学过程中的辅助工具而存在。

林梦在教学中

随着人工智能技术的持续进步,儿童美育领域将开启更多发展的可能性。我们期望,通过技术与人文的有机结合,能够为每一位孩子提供更为丰富和多元化的学习经历,助力他们在艺术的殿堂中寻找到属于自己的光辉。

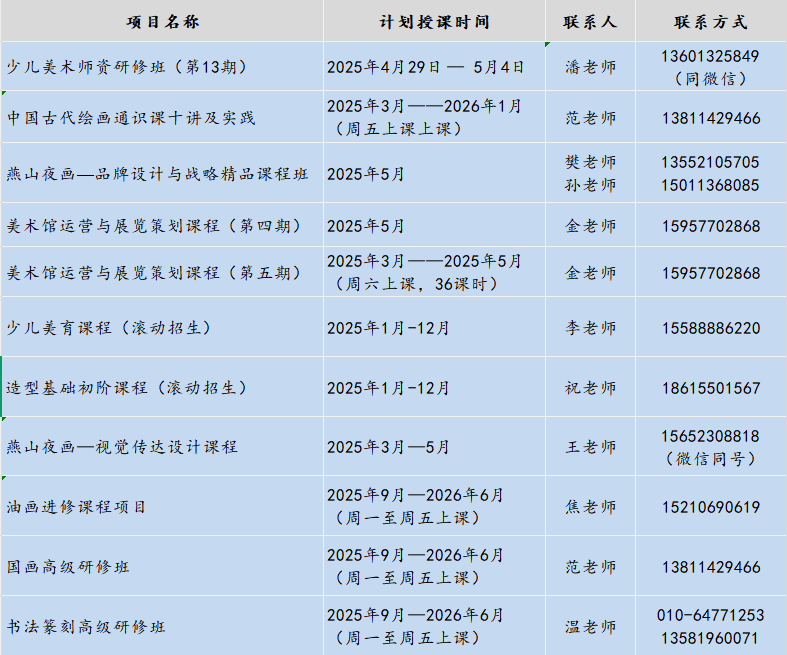

"中华美育行"社会美育行动计划课程

课程实时更新,请及时关注

CAFA SCE

中央美术学院继续教育学院

CAFA SCE

“中华美育行”社会美育行动计划

中央美术学院继续教育学院积极践行美育服务大众精神,以习近平总书记在文化传承发展座谈会的核心精神为引领,充分发挥部属院校的专业优势和人才优势,为践行中央美术学院“中华美育行”提供可持续的高质量发展方案。中央美术学院继续教育学院“中华美育行”社会美育行动计划由中央美术学院专家、学者共同参与,为央美美育精神的传播和推广贡献智慧和力量。

统筹:苑鸣鑫

编辑:温粟媛

发布日期:2025-03-27