“非具象”高研班导师谈绘画

重要通知

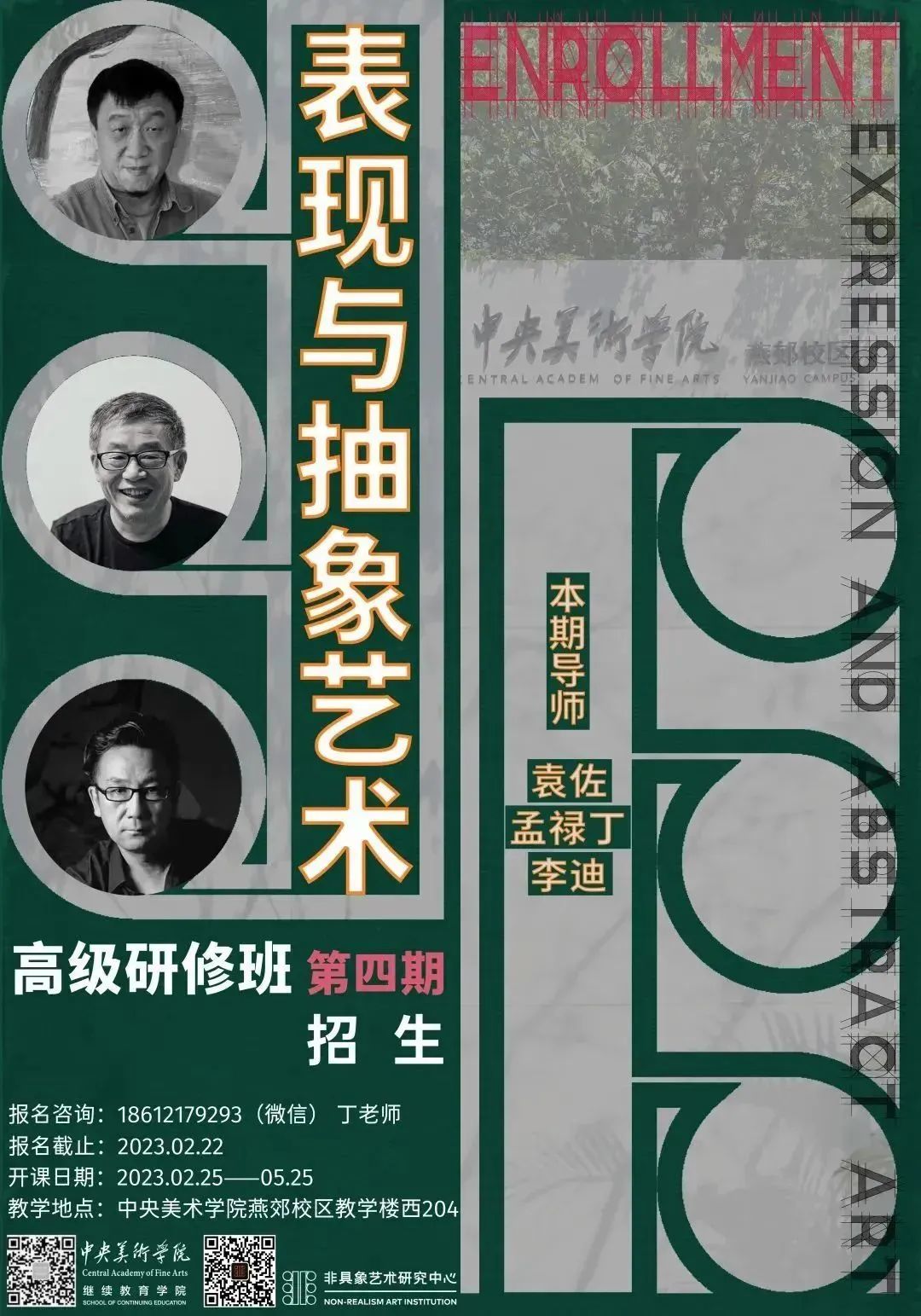

第四期中央美术学院表现与抽象艺术高级研修班即将于2023年2月22日截止报名,并将于2月25日在中央美术学院燕郊校区(城市设计学院)正式开课。欲报名者请从速!

具体信息请查阅文章末尾的“招生简章”。

编者按

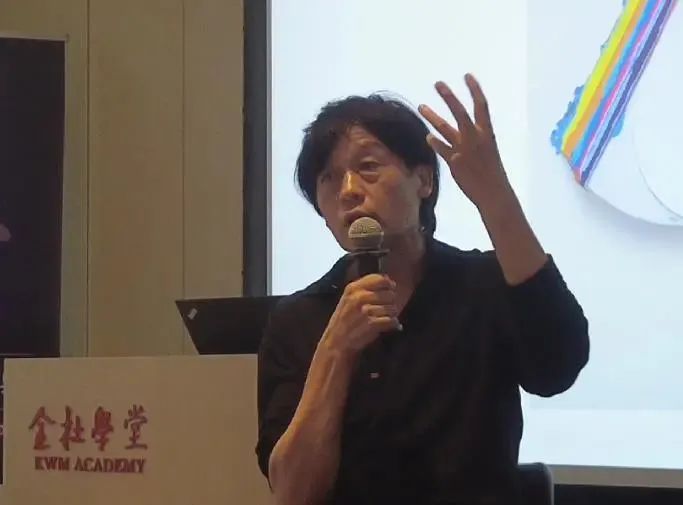

2022年8—9月,“渡——非具象研究展”在北京金杜艺术中心举行。展览举办期间,方振宁、冯良鸿、顾黎明、金日龙、李迪、刘可、马轲、马可鲁、马树青、孟禄丁、谭平、袁佐十二位参展艺术家,同时也是中央美术学院表现与抽象艺术高级研修班的导师团成员,受邀举办了两场有关非具象艺术的现场对谈,集中讨论和阐释了他们对于今天的艺术、绘画、非具象、抽象、观念等大家所关心命题的理解与思考,观点鲜明,语言生动犀利,值得品读回味。以下即是对谈内容的精彩摘要。

话题一

非具象绘画

在当代艺术中的价值和意义

▼

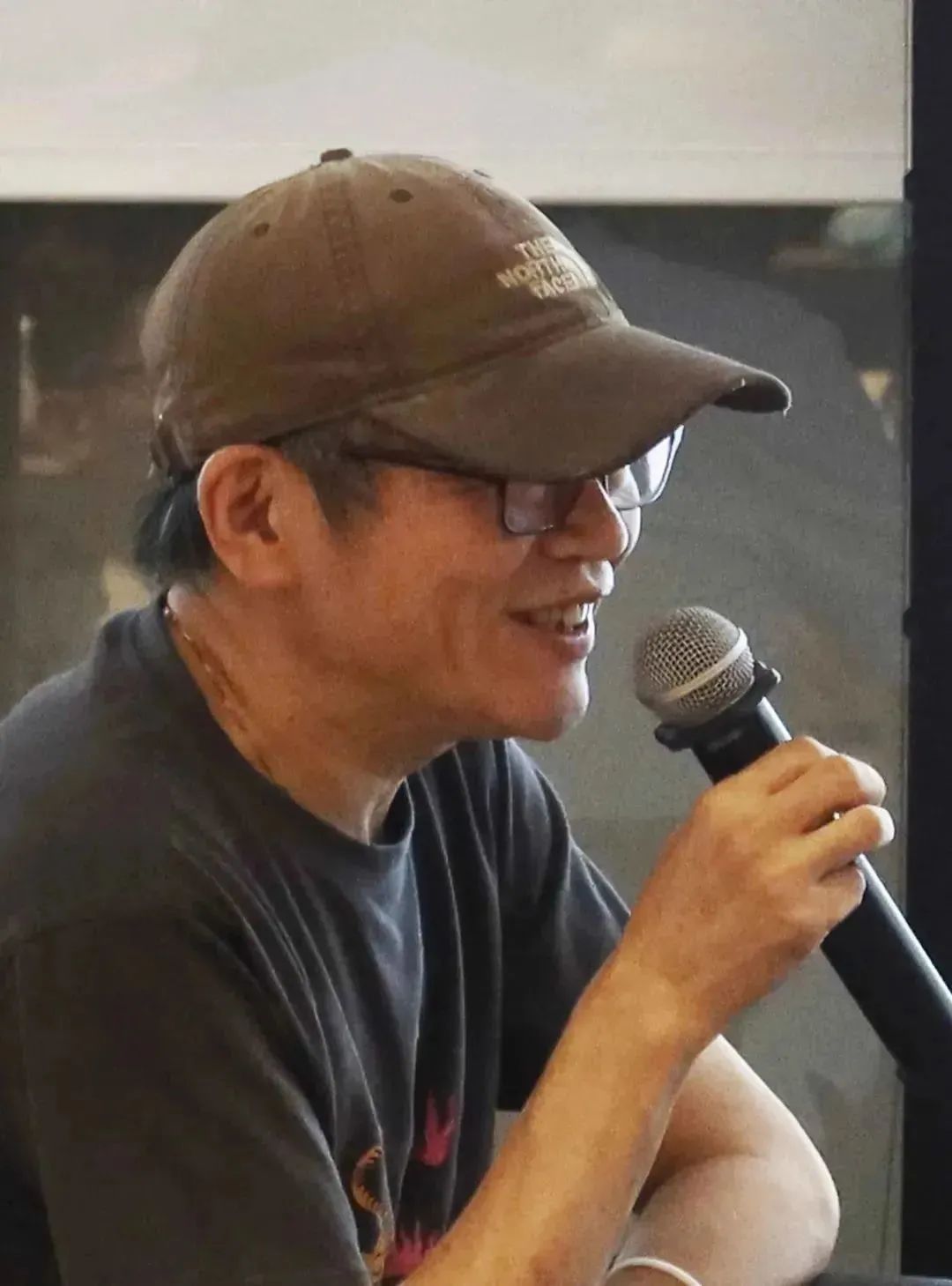

孟禄丁 Meng Luding

1962 生于河北保定市,祖籍北京通州

1983 毕业于中央美术学院附中

1987 毕业于中央美术学院油画系

同年留校执教于中央美术学院油画系第四画室

1990 就读于德国卡斯鲁赫国立美术学院

现任教于中央美术学院油画系第五画室,担任教授,博士生导师

孟禄丁:艺术主要是一种表达,是画面背后的东西,是艺术家这个人。现在是一个信息化、虚拟化和碎片化的社会,我们日常所见的很多东西都是被加工过的,而绘画出自于人的本能和直觉,因此可以调动人的真实的感受和表达,我觉得这就是绘画存在的意义。当然如果从专业角度讲,每个艺术家有他自己的个性和语言表达方式,绘画之外的包括现在流行的算法、虚拟等媒介,也是一种表达方式。艺术是自由的,谁也不能规定艺术应该是什么样,应该用哪种表达方式,但是绘画是人的一种最根本的,最真实的表达方式与途径。至于其他的所谓意义,对我来说不太去考虑。

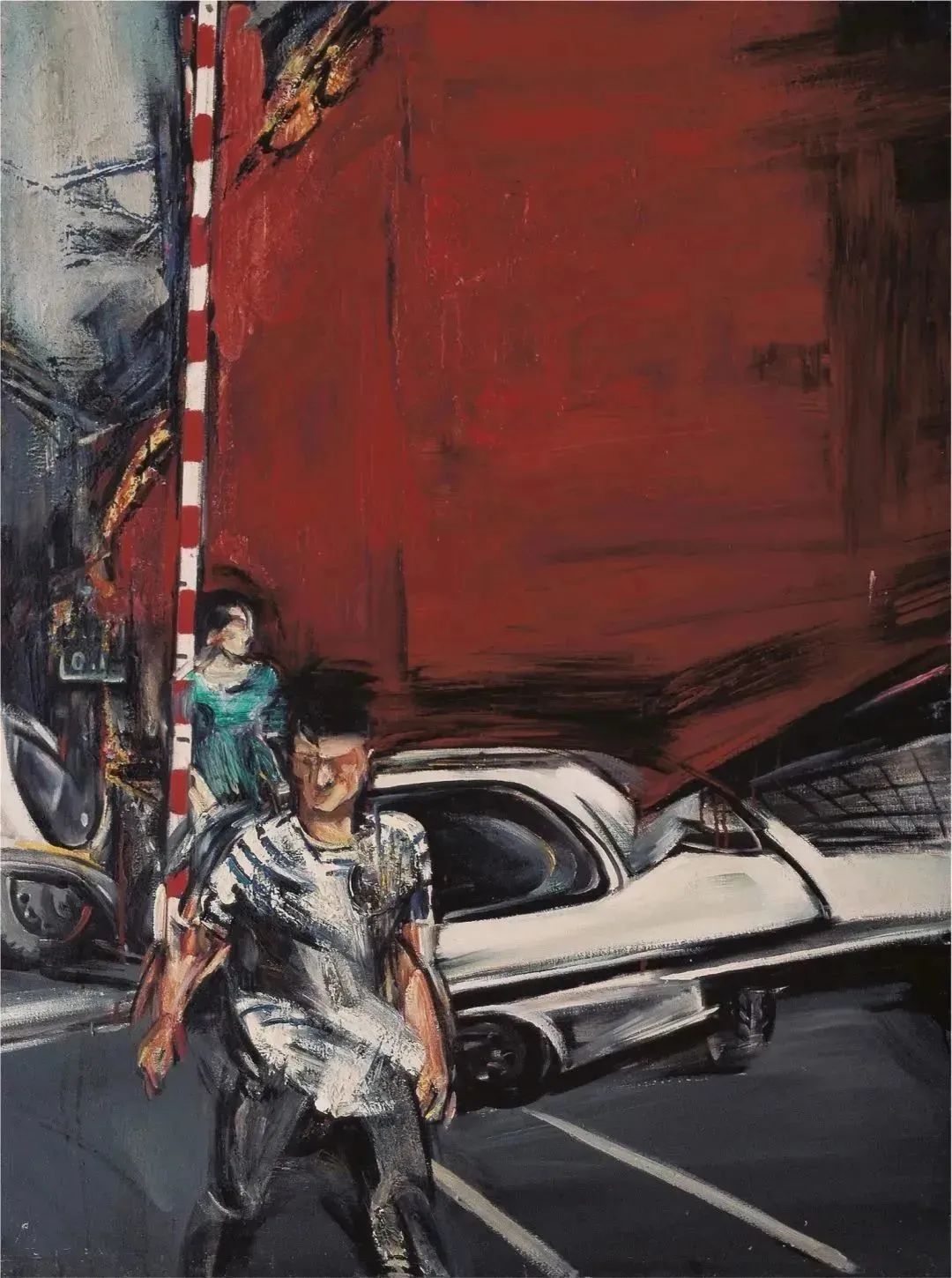

孟禄丁作品 红墙 1986

我近些年做了两个系列,一个是“元速”系列,依靠机器的机械动力和颜色的自然碰撞来生成一种语言,这种语言抽离了人手工的绘画性与情感,把观念赋予机器,让它自动形成一种语言。之后就是“朱砂”系列,这一系列也是偶发的,我在用机器作画时也用过朱砂,因为朱砂是国画颜色,我当时就想看一下国画颜色和丙烯有什么不一样,发现国画颜色更透明,更亮。后来有人说朱砂有避邪功能,它就又带有了一个功能性。后来我又用了雄黄。实际上我是把观念赋予一种颜色,然后反复运用,另外我用的这些符号有的是佛教的“万字符”,这个符号在全世界的很多古老民族中都用过使用,是一种非常单纯的带有精神性的符号。我的很多作品都是通过这个符号演化出来,还有一些符号是从我自己名字中的“丁”字演化出来,还有一些是我设计的符号,我希望这些符号能带人进入另一个维度的世界,我希望它形成一种开放性的场域。

孟禄丁作品 “元态”系列 1988

最近我在上海做了一个个展名叫“元色”,其中我也用了石青颜色。所以我现在用三个颜色,朱砂、雄黄和石青,实际上就是“三元色”,不过是用的“元宇宙”的“元”。这个“元”字我也用了很多年了,从1988年人体艺术大展上的“元态”系列,再到2019年我在民生现代美术馆的展览“元·孟禄丁”,再到这次上海的展览“元色”,这个“元”字我觉得有一种原初、重启之意,最近几年大家才开始更多用到“元”的概念。

孟禄丁作品 朱砂、雄黄 2021

▼

顾黎明 Lu Liming

1963年生于山东潍坊

曾任教于中国美术学院

2009年获中国美术学院油画专业博士学位

现为清华大学美术学院教授、博士生导师,院学术委员会委员,

中国美协油画艺术委员会委员,中国油画学会理事,中国国家画院研究员

顾黎明:绘画是表达人类母语的痕迹。20世纪初现代主义时期的绘画强调“自我”,但现在我们每个人都是一个很弱小的元素,绘画在这个时代应该体现人的本性与灵性。绘画是从人最基本的手的触觉感、抚摸感和冥想世界发展而来的感知与创造,因此人对待生命最基本的反应的其中之一就是绘画。

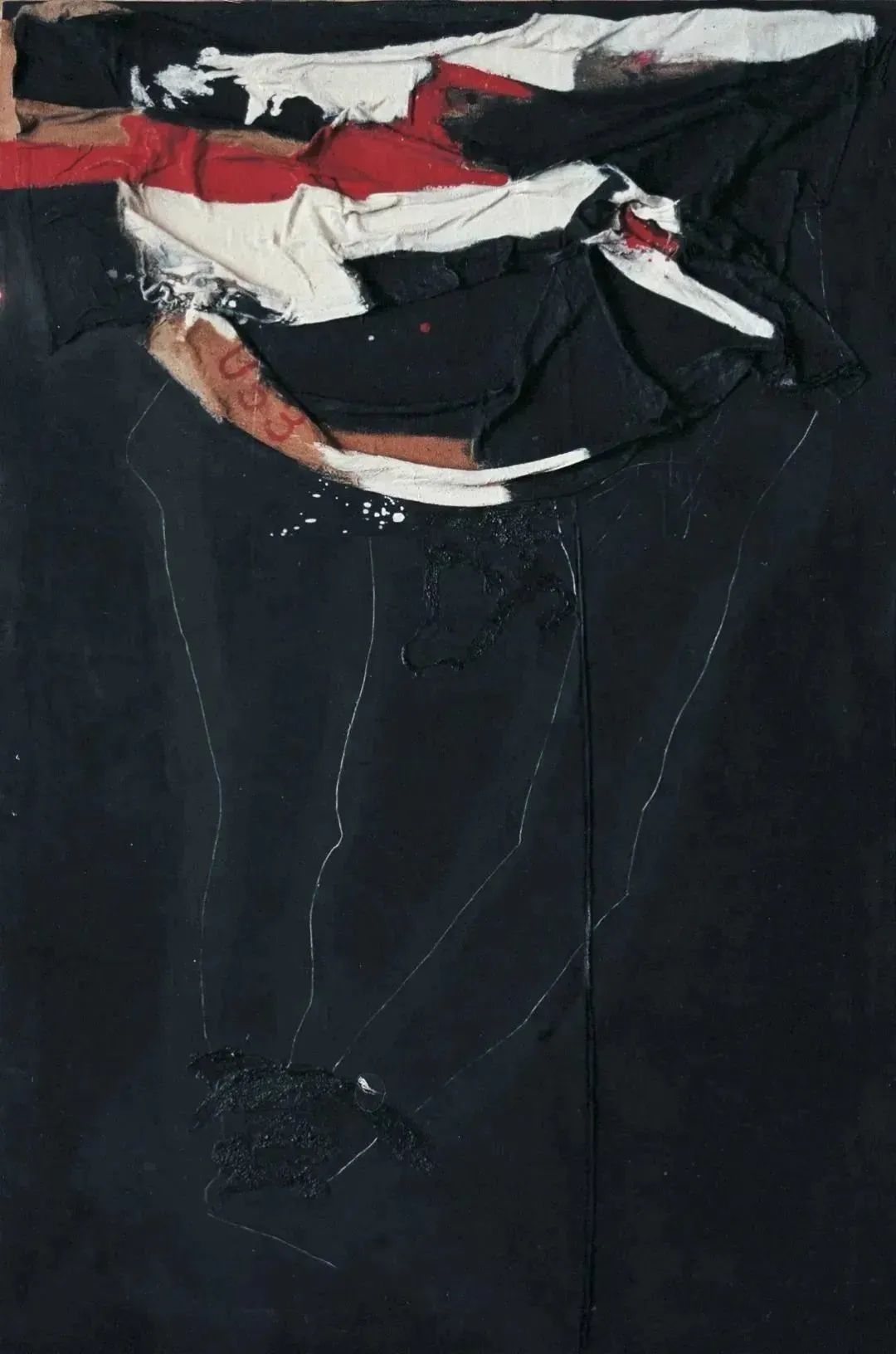

顾黎明作品 反向的E 1988

我的作品从上世纪80年代开始就在表达一种痕迹。其实,艺术最后留下的,不是情节,不是虚构的故事性,我们看到的更多是艺术家自身所经验的痕迹,它是混合了历史上不同绘画风格所产生的历史与现实冲突的痕迹现象。我的作品始终是一个否定式,当完整的形象出现的时候,我就把它否定掉,呈现的结果都是残缺的。因为我觉得这个世界就是多面向的,高雅与自我,世俗与虚伪,卑微与权力等等所有这些都搅和在一起,它不具有共同的谐和关系。这就是我们身处的社会现实,我就是要把这个时代的痕迹,我所看到的文化、历史,中西等等这种矛盾性的感觉、冲突给揭示出来,这不是给出一个结果,而是展示一个过程,这是中国当代艺术应当关注的问题。

顾黎明作品 “门神”系列 2013

我永远在一种否定的不确定性中保留下很多过程的痕迹。我们今天可以通过虚拟网络来与人结识与交流,不可能像以前一样必须要见面,人会通过一个多维度的方式来表达,不再是一个二元式的对立统一的思维。当下的世界本身就是一个被不断解构的支离破碎的存在体,只有用解构的方法将人的思维过程通过视觉艺术的方式呈现出来,才具有真实性。虽然可以运用很多自由的方式表达这种痕迹,但是整个结构关系却需要一种思维逻辑来掌控。

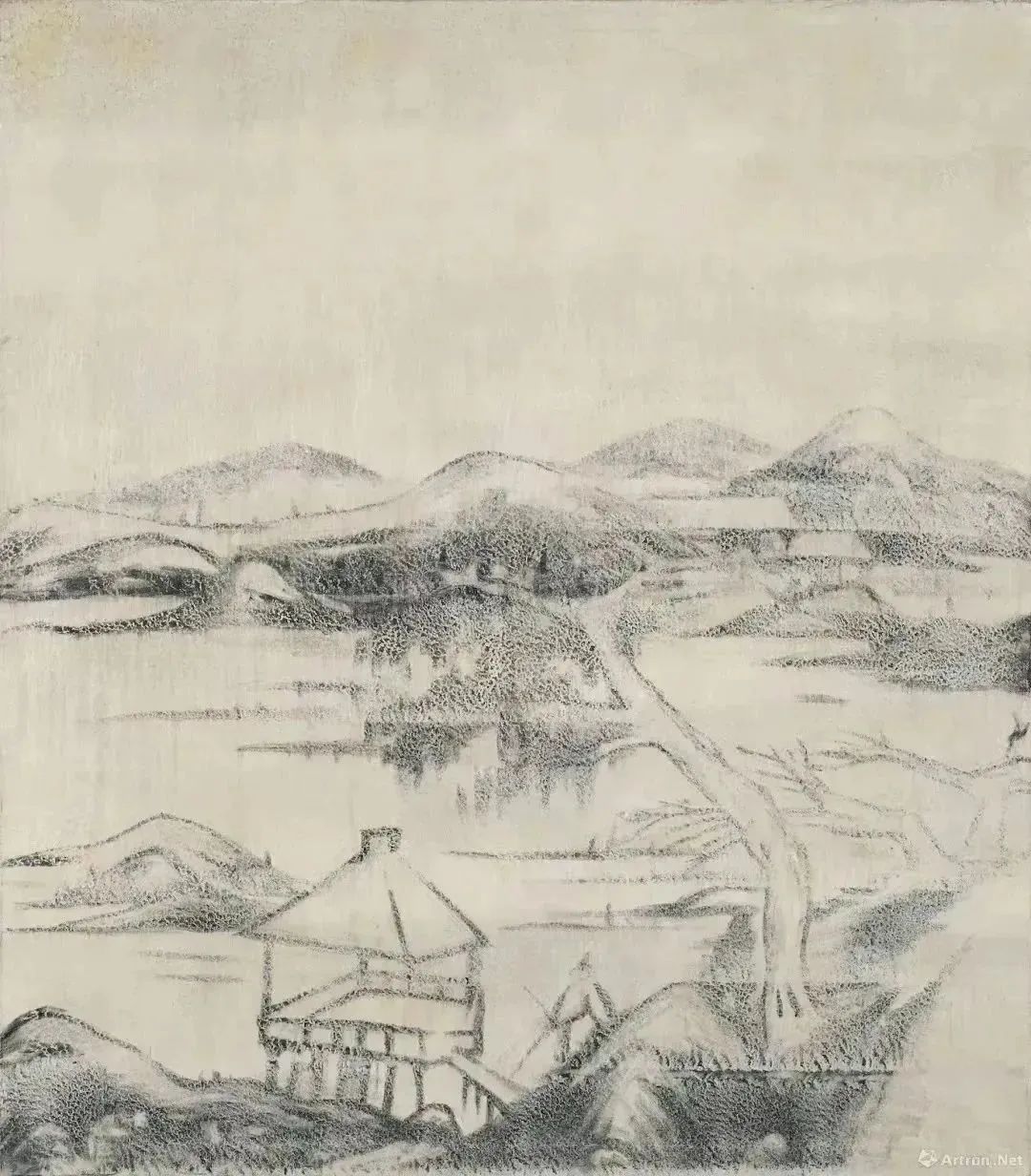

顾黎明作品 山水赋-鹊华秋色NO.1 2019

如果要成为一个与时代密切结合的艺术家,你必须要有美术史观,有文化史观。作为这个时代的艺术家,关键在于他自己怎么选择,有的艺术家会选择西西弗斯式的追求过程的意义,也有的艺术家选择生活的快感,把绘画作为一种消遣或工具,这一切都取决于艺术家自身。在严肃的艺术家眼里,艺术是神圣的,在大众化的艺术家眼里,快感更重要!

▼

马轲 Ma Ke

1970年出生于淄博,山东,中国

1994年天津美术学院油画系,学士学位

1994-2002执教于天津美术学院油画系

1998-1999支教东北非厄立特里亚

2005年中央美术学院油画系,硕士学位

马轲:我觉得绘画对人来讲,很像是一种生命的意识。因为我们每个人长大了都要进入社会,变成一个功能性的人,但这并不是生命的全部,所以有时就需要通过艺术来唤醒自己的生命意识,或者说是跟世界保持一种不是那么功利化的关系。从这个角度讲,如果你对这个世界还有观看的兴趣的话,绘画有它的价值。我认为绘画有两个方向,第一个方向是表达的层面,就是向外的故事性那一部分;还有另一部分是绘画内部的个体特殊性的手段,我认为随着时间的流逝,向外的那一部分都会逐渐消失。其实我们每个人都可以创造一个元宇宙,但不是每个人的元宇宙里都可以包括所有人,有的就会在时间差里逐渐失语,被变成无效。

马轲作品 晌午之一 2000

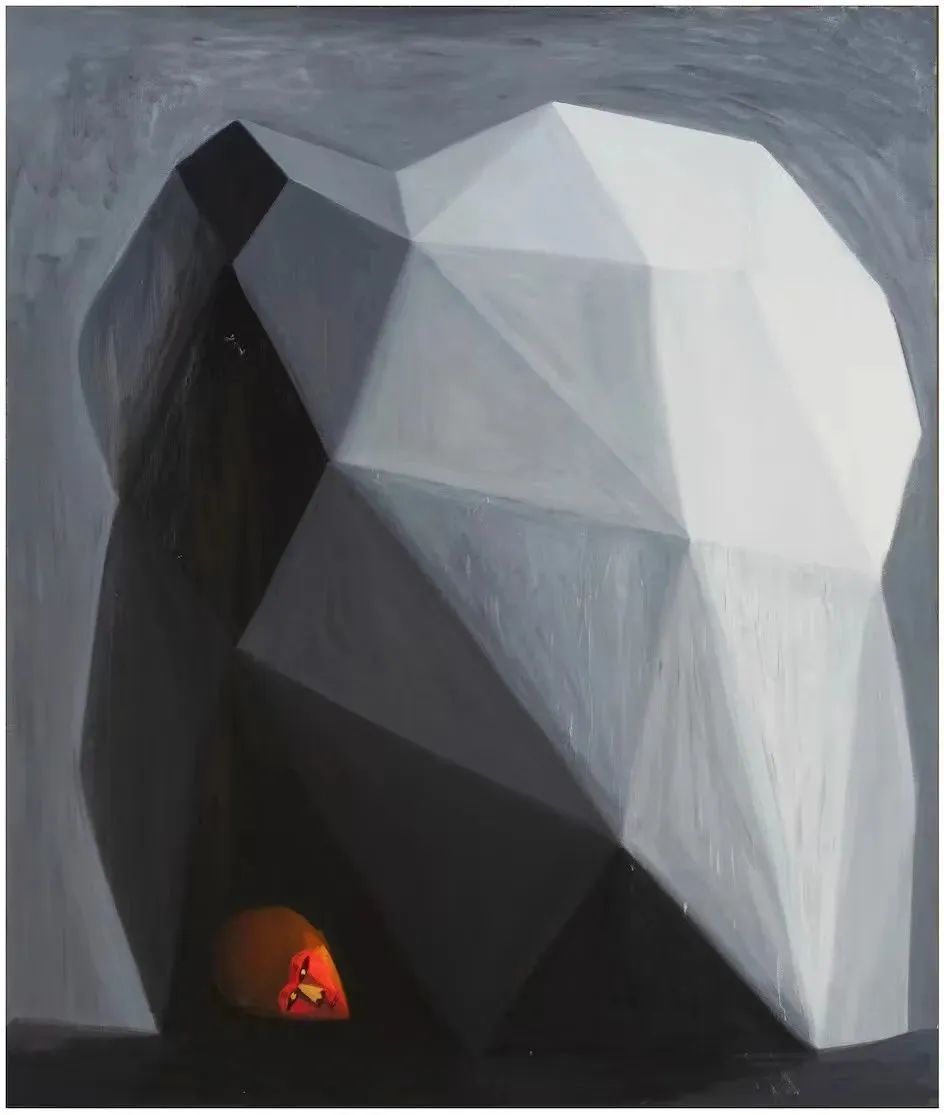

我去年一直在画“西游记”这个系列,这张画就是画了一个石头,把孙悟空压在底下这张画对我来讲有一个很大的挑战,这块石头到底要怎么画?这是关键。因为绘画不是把一个石头的照片或者是别人画的石头嫁接在一起,这是最初的一个问题。当我想清楚的时候我就开始工作,但在工作的过程中会不断把前面的问题覆盖,它会提出新的问题,它也会触动我去思考。你创造了一块石头,如何让别人也以为它是个石头,而且这个石头是新的,这就是我要处理的问题。

马轲作品 英雄气概 2005

从我们的绘画的发展过程中,基本上都可以看到来自世界其他画家的影响,这也是我们这个时代所面临的一个现实,我觉得它不是好坏的问题,而是你有没有能力或勇气面对这个事情。到现在我画了30多年了,可能会慢慢明白什么是个人绘画,什么是现代主义绘画。对我来讲,就是说个人在绘画方面的特殊性的建立才是有效的。

马轲作品 孙悟空 2022

▼

马可鲁 Ma Kelu

现工作和生活于北京

1954出生于上海

1960随父移居北京

1973-74学习于北京文化宫美术学习班

1989学习于美国缅因州斯古海根绘画雕塑学校

1989-90学习于美国纽约州立大学帝国学院

马可鲁:在这个虚拟化的世界里,绘画应该是什么样的,或者说起到什么作用?关于这个问题,我突然想到2005年惠特尼美术馆做的一个名为《遥远的观看》的展览,策展人伊丽莎白邀请了8位艺术家,他们所表现的都不是我们在正常的视觉条件下所能感知到的世界,比如像夸克、原子、声波、光波、音频等等所有这些不可见的或微观的存在,从中能看到一个艺术家在通过各种努力试图表现这种“virtual reality”,今天回头看这种努力虽然略显笨拙,但很有意思。每个艺术家的绘画方式从现象学角度上来讲是允许有各种不同的表述的,没有对错。

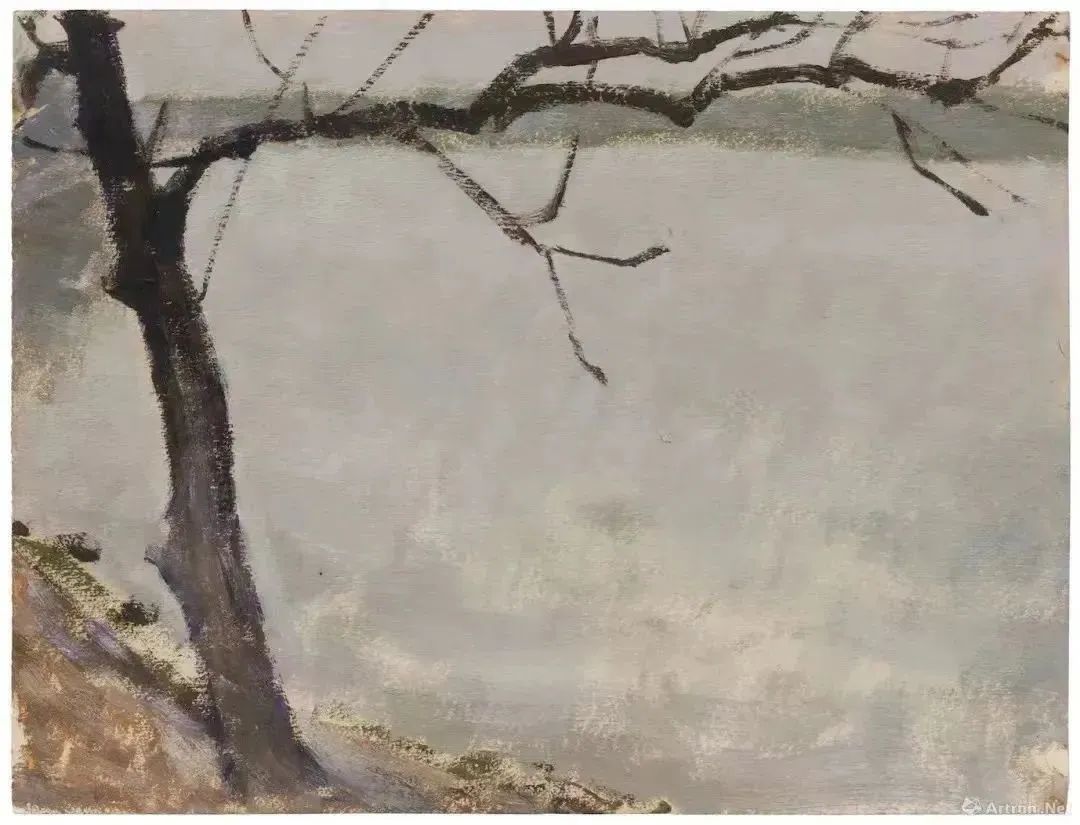

马可鲁作品 灰色调的玉渊潭 1974

今天的世界是非常复杂的,我要说的是艺术没有先进与落后之分。这个世界不管怎么变化,科技如何进步,但是文明是否能够一直向前还是倒退?都是有可能的,这些之间没有必然的直接关联。

马可鲁作品 八大系列之六 1994-1995

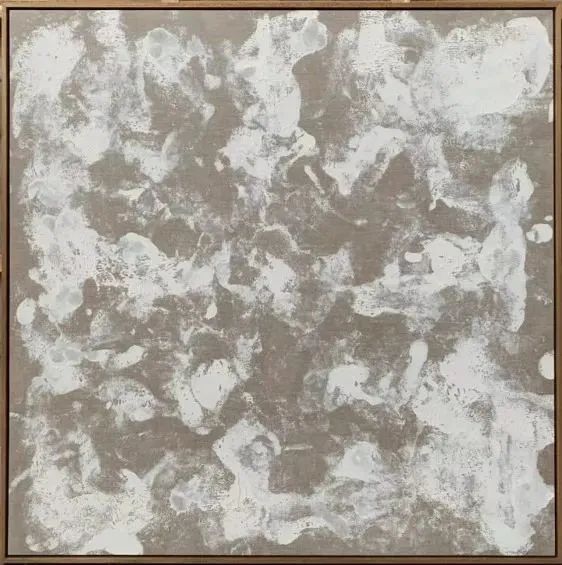

我画了50年了,尤其是最近若干年越来越厌倦于这些理论,所以我在2016年以后的作品到叫做“啊打”系列,很多人都问我“啊打”是什么意思,是不是和李小龙有关系,其实没有什么关系,我就是用这么一个标题替代了无题。其实我过去五、六年来的作品基本就是“nothing”,我喜欢画,画画是我生活中没有办法去掉的习惯,但是我现在真的什么也没有画,“I paint nothing,but I love to painting”,就这么简单。我庆幸作为一个艺术家,没有任何一个力量可以将我们的艺术归类。在当下,我们所有人都是复合体,生活中的所有都是基于你对你所拥有的知识结构、阅历、认知与见解,都已经非常个人化了,所以你的艺术表达也仅限于个人非常有限的一个范围内,你不属于此或彼。

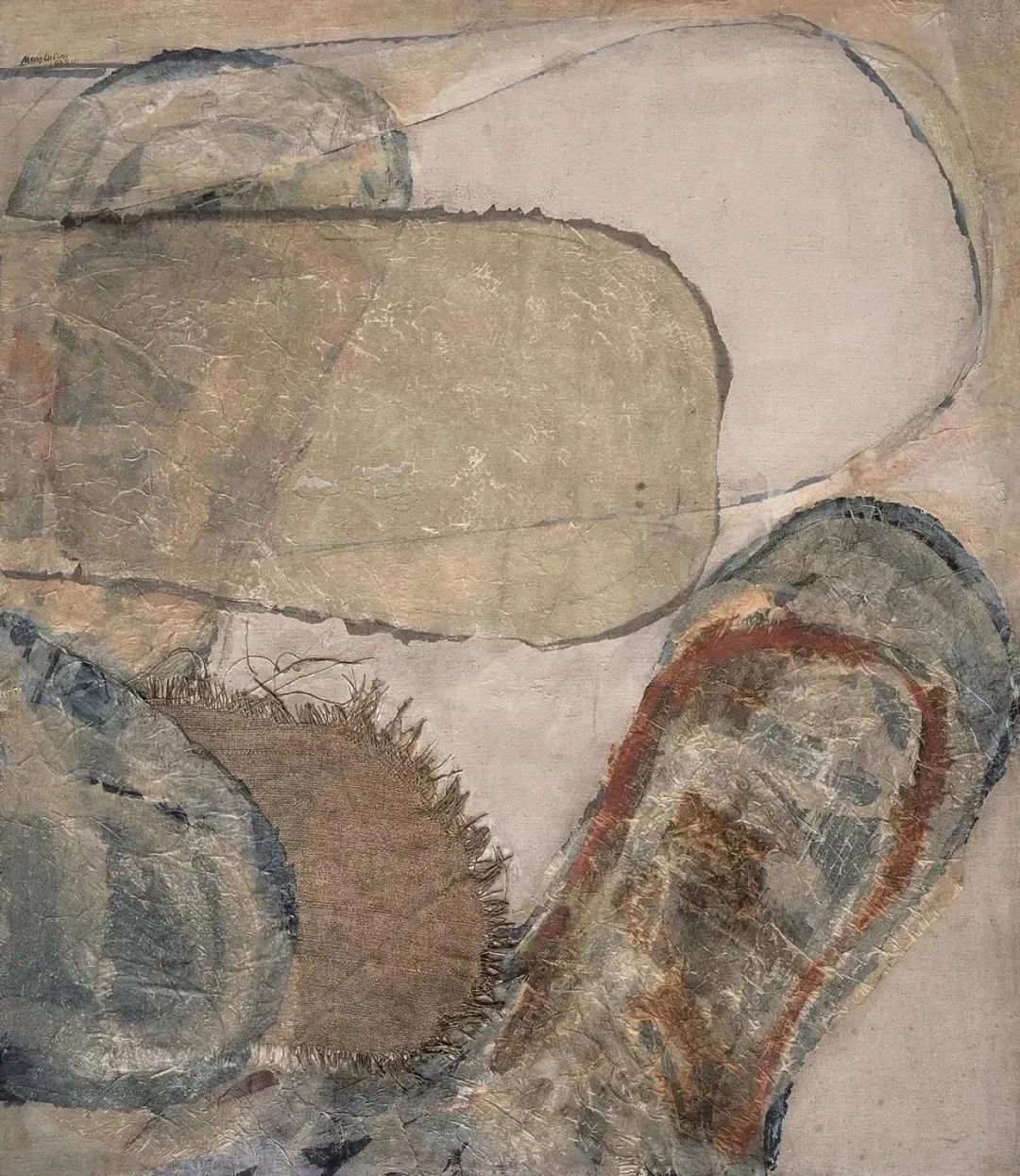

马可鲁作品 “啊打”系列 2017

话题二

非具象绘画中的

问题意识与工作方法

▼

谭平 Tan Ping

艺术家、教育家

1984年毕业于中央美术学院

八十年代末留学德国柏林艺术大学 获硕士学位和Meisterschule学位

英国金斯顿大学荣誉博士

曾任中央美术学院设计学院院⻓、中央美术学院副院长、中国艺术研究院副院⻓

现任中国美术家协会实验艺术委员会主任、中国艺术研究院国家当代艺术中心主任

谭平:这次展览用的是“非具象”这个概念,我觉得还挺准确的。今天的抽象绘画,如果我不了解一个艺术家的想法和经历,有时很难看出他的独特之处,作品到底好在哪。所以这就牵扯到我们今天要聊的“问题意识和工作方法”。“问题意识”,我个人理解就是你到底要画什么。“工作方法”就是怎么画。在开始画的时候,肯定要思考画什么。如果是一个具象艺术家,相对来讲画什么的问题就比较容易理解,画一个人,一群工人或者一个风景等等,一看就明白。但是非具象绘画,就比较晦涩。传统的抽象绘画你可以说画的就是点,点与点、点与线之间的关系、点的节奏等等;如果讲到色彩就更容易理解,看看色彩关系,无论是对比还是和谐,强烈还是柔和。

谭平作品 折叠的诺亚方舟 2022

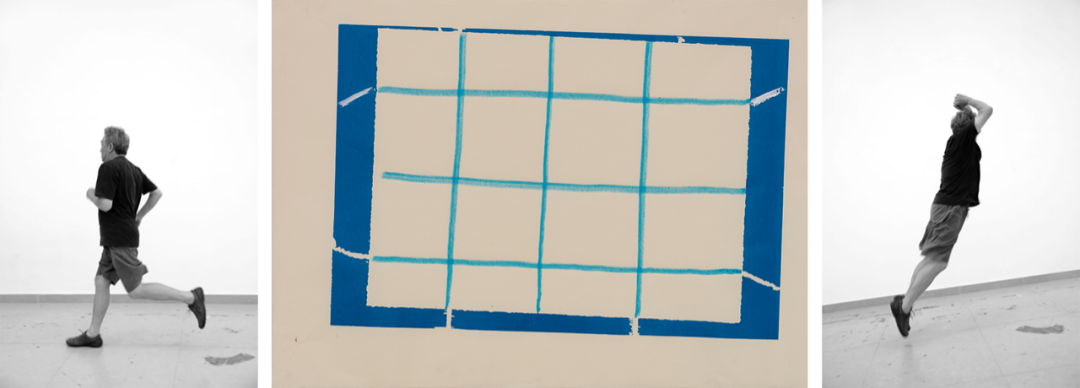

但从今天的抽象绘画,特别是作为当代艺术来看的话,他的问题意识就不是视觉或者审美的问题,而是它背后有着怎样的一种理念,他所要诉说的是什么,这就变得特别重要。我们经常需要去看他的文本,或者说听他阐释自己的观念。比如说我这件作品,这个是我在今年4月份弹窗之后在家隔离的一个记录,我在工作室采用了一个方法,每天有20分钟的运动,这个运动落实在我这个图上就是一个运动的轨迹,或者是一个运动的规则,每天我在工作室的这头跑到那头,来回跑,跑20分钟,有可能直着跑或者是转着走,主要的就是走、跑和跳三个运动方式。当然你在走的时候可以慢走,可以快走,跑的时候也可以有快慢,我的这种走与跑的过程,用图片还有影像的方式记录下来,并在这次展览(“谭平:内循环”,誌屋北京)中展示给大家。

谭平作品 快走 2022年4月1日

我要表达的是,这三年我们都经常被关在这样的一个盒子里面,无论是居家还是工作室,都是一样的,我们在这样的时刻,每个人的想法和每人所做的行为都是不同的。特别是从开始到现在,我们每人面对这件事的态度已经有了很大的改变,我希望把这件事情和自己的经历结合在一起去思考,就有了这样的一个概念,也就是问题意识。同时也牵扯到工作方法,我们画画并不都是要摆上一块画布,然后就开始画。从事非具象绘画的艺术家最重要的一点,就是要创造自己的工作方法,有各种各样不同的工作方法的创造,才能够准确的呈现个人对艺术的理解和独特的问题意识。好的艺术是问题意识和工作方法两者的融合。

左、右:2022年在工作室隔离的谭平 摄影:李英武

中:谭平作品 网格慢走 2022年4月4日

▼

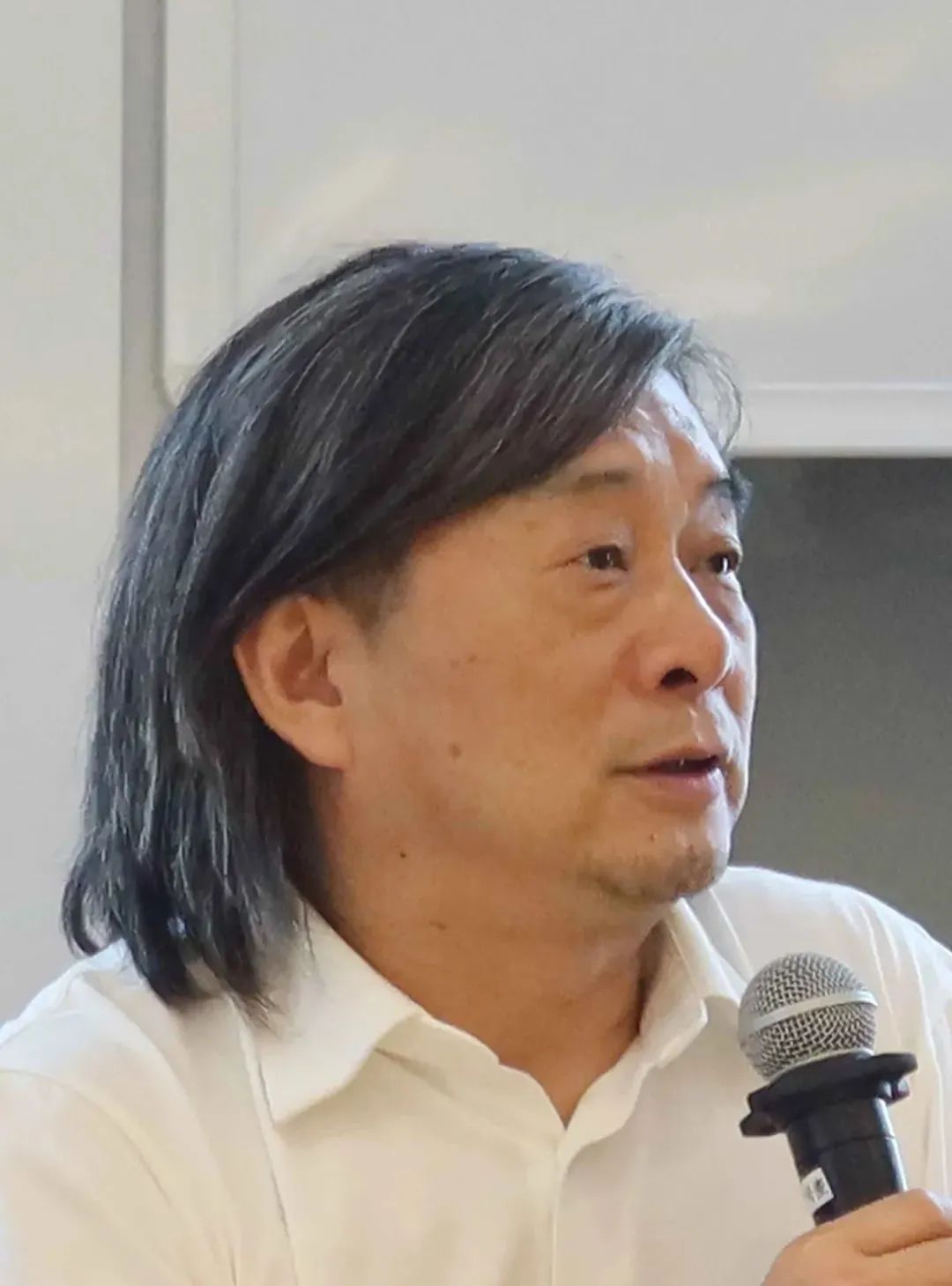

马树青 Ma Shuqing

1973-1976就读于天津工艺美术学校装潢专业

1989-1994就读于德国慕尼黑美术学院自由绘画专业,艺术硕士毕业

2003 个人工作室入驻在北京798艺术区

2015-2018 任天津美术学院油画系特聘教授 ,硕士生导师

现为自由艺术家,生活工作于北京、巴黎

马树青:今天我们谈到“非具象”,它已成为人们在谈论抽象与具象之外的另一个话题,法国哲学家德勒兹出版过一本书叫《感觉的逻辑》,那时候我在法国居住,尝试着用法语字典去读这本我非常感兴趣的书,几乎是一个字一个字地读,这让我想到培根的绘画实际是无法简单地以人们心目中习惯了的具象绘画来定义的,那种具象绘画更多是与造型艺术有着密切的关联,培根的三联画和他对场域的设定和划分打乱了传统造型的节奏,虽然最初他通常也会参考和借用一些图片在画面上慢慢建立起一两个形象,但随后却都成为用来打破和毁掉的基础,我想说有一种建立也许只是为了打破,这改变了具象绘画顺笔成章的图像意义,成就了那种来自于某个图像,最后却不再是那个图像的影像式绘画,这个破坏让他的绘画,既不再是简单的具象,也与纯粹的抽象无关,或许更接近我们今天所说的“非具象”吧?

马树青作品 造型研习1 1996-1999

如何画,比画什么更重要,每个画家都要有自己的方法,如果以海德格尔艺术作品首先是“物”的说法,与物对应的自然是方法,材料是公共的,假如高更、梵高和塞尚一起画同一个模特,使用同样的颜料和画布,三位伟大画家的不同方法让各自的作品都成为了不朽。画什么和用什么画都不重要,方法是艺术创作的关键所在,每个人都要找到自己的方法。

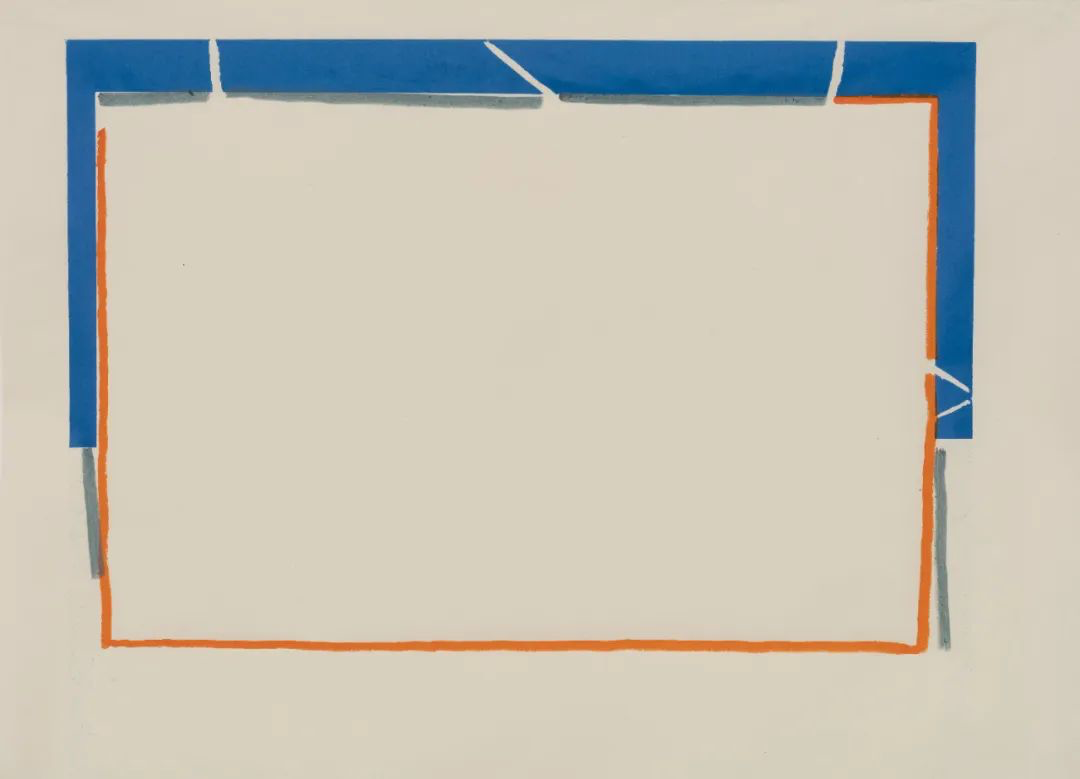

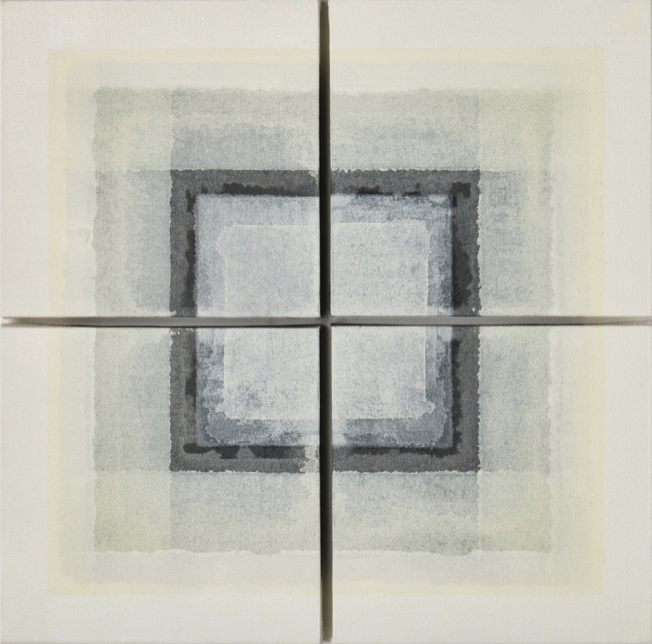

马树青作品 2020.11.12 2020

绘画发生在一个平面上,所谓的真实也只不过是逼真罢了,这种逼真来自于“谎言”,为了让这个“谎言”圆满,人们从中世纪就开始学习透视法和掌握光影的本领。我的这组“空间”作品借用了传统的透视和光影法则。事实上绘画的真实存在于它的过程中,来自于绘画者在这个过程不断努力的真诚态度。所以我常对绘画的爱好者说,不要寻找一幅绘画的结果,那会忽略和错过对一件作品产生过程的感受,过程才是作品的灵魂。

马树青作品 左-凹凸2022-5 右-凹凸2022-6 2022

▼

金日龙 Jin Rilong

1962年出生于吉林省

现为中央美术学院油画系教授、博士生导师

教育部高等学校教学指导委员会(动画、数字媒体专业)副主任

中国美术家协会动漫艺术委员会副主任

金日龙:非具象艺术在国内的发展时间并不长,社会对其认知的普及度也不高。身边时常会听到不得其解的声音,表现给大众的作品在大众反应看不懂的时候,艺术家会感到痛苦,对作品里的价值的呼之欲出又难以言表。特别是像现在我们坐在北京CBD的中心位置,如果在经济中心的CBD都难以理解非具象艺术的话,这是一个需要思考的问题了。

金日龙作品 秩序 1997

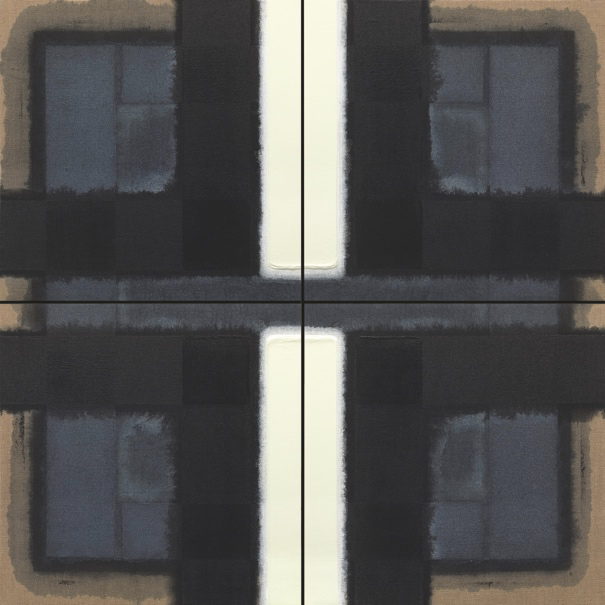

随着照相术的发明,肖像画家丢失了用武之地,人们的观念不能再仅仅通过具象的造像术的方式去表达,从而人们开始重新去思考艺术到底是什么?非具象的艺术形式也应运而生。具体到中国,伴随着改革开放四十年之间,我们艺术家的观念和作品是急速转变的,西方几代人的转变在我们一代人中仅用四十年就完成了。这种转型是时不可逢的。另外,问题意识上也与之前相异,现在重要的是提出问题,而不一定会得到最终答案。

金日龙作品 恒(4) 2021

我们已经在这条路上走了三四十年了,在学画初期觉得一切皆可为己所用,过多的承载以至无法自由发挥个人艺术风格,如果此时去做减法,最后就剩下作为人,作为艺术家所面对的最根本,最本质的东西。这里每位艺术家的风格、方法都不同,但所追求的都与自己的灵魂有关,都是个人的,是艺术的。正如四十年前大家都有着千篇一律的服饰着装,而如今每个人的穿搭都有自己的主观。我相信在我们的生活中会越来越需要艺术,艺术会对我们生活有所启发,而这也是艺术家工作、思考的重要课题。

金日龙作品 恒(12) 2021

▼

冯良鸿 Feng Lianghong

1962年出生于上海

1983年毕业于上海工艺美术学校

1989年毕业生于中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)

1990年赴美游学,并旅居纽约多年

2006年回国

现生活、工作于北京

冯良鸿:我当年在上海工艺美校学的是装潢设计,也画人物素描、石膏像等,在课余时间开始尝试抽象绘画,先是受塞尚影响画风景,了解构图、色彩、点、线、面的关系应用,让我感到兴奋,觉得可以自由组合画面,脱离客观对象,脱离描绘形状;从学习塞尚得到启发,到北京中央工艺美院上学,在学习壁画的设计与制作过程中得到更多对抽象绘画平面性和材料表现的感悟,在不同的时间段里面不同的认识和要求产生变化,这种过程是一种经验积累,是个人的转变过程。

冯良鸿作品 画室NO.1 1996

在绘画中对时间和空间的理解和我对画面的掌控有一定的关系,身体活动产生绘画的变化和节奏,不断消解与覆盖产生绘画的时间感,身体活动和绘画自然生成都可成为绘画基础的一部分。有生命就有了时间概念,有身体就有了空间概念;时间和空间是相对的,一幅画就是一个过程,可以自己来设定,每次绘画是非常具体的变化过程。

冯良鸿作品 文字与涂鸦-8 1999

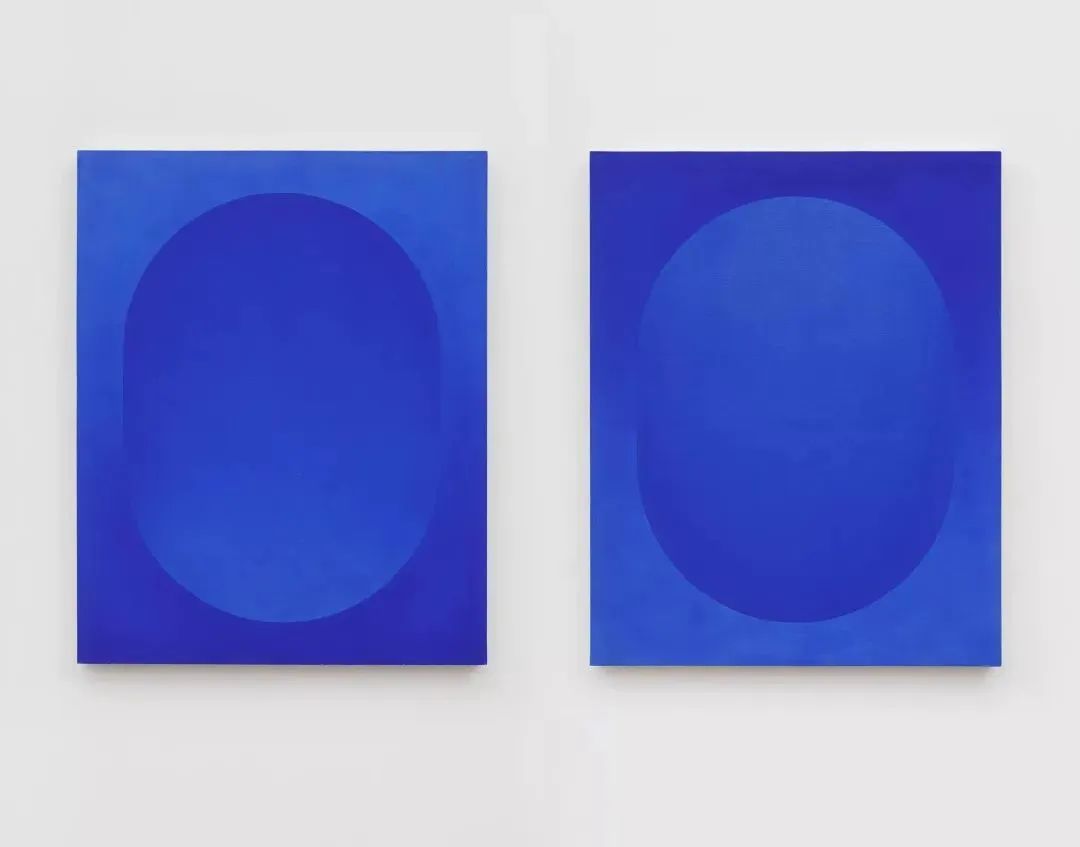

极简主义给抽象艺术带来了深刻的变化,也产生了广泛的影响,有一本书《Picture of Nothing》,讲述抽象艺术成为绘画本身的一个发展过程,绘画作为观看经验中非具象的一件具体“东西”,同时也带给人们对作品解读的开放性。我想每个人的感觉带来的那种鲜活而又直接的可能性是人们情感表达的途径,是视觉艺术的源泉,也是多年来我一直关注探索的事情。

冯良鸿作品 蓝22-2 2022

文字统筹 于海元

图文编辑 梁斯彦

招生简章

第四期表现与抽象艺术高级研修班现已正式面向社会招生,如想详细了解第四期表现与抽象艺术高研班招生详情,请查询网址:https://www.cafa.edu.cn/st/2022/81221951.htm

或点击“阅读原文”。

第四期表现与抽象艺术高级研修班授课导师为:袁佐、孟禄丁和李迪三位老师,将分别带来素描构造与色彩表现、非具象表现中的自我空间与艺术语言、自由创作的抽象语言呈现与观念表达和阶段性总结及作品展示与讲评等相关课程。此外,在高研班的“当代艺术大讲堂”课程中,也将邀请业内知名艺术家、批评家就艺术史相关话题、热点艺术理论问题和当代著名艺术家的艺术历程和创作方法等带来专题讲座。

招生咨询电话:010-64771253

负责人电话:丁老师 18612179293(微信同号)

负责人邮箱:337637359@qq.com

通信地址:中央美术学院继续教育学院(北京市朝阳区花家地南街8号中央美术学院5号楼F2-216)

主编:苑鸣鑫

审核:温粟媛

编辑:夏 冉

点击阅读原文 即可跳转至招生简章

发布日期:2023-02-15