当路易·威登遇上悬空寺,大家才懂得学习中国画才是松弛感的顶级密码

当路易·威登的镜头扫过山西悬空寺,《只此青绿》的舞姿席卷社交媒体,《哪吒2》斩获百亿票房冲进全球动画电影前三,国风美学正以前所未有的速度成为全球文化消费的宠儿。然而,一个吊诡的现象随之浮现:千万人点赞转发"国风之美",却鲜有人能道出山水画的"三远法",或者解读《千里江山图》中王希孟的历史观和宇宙观。这就像惊叹于悬空寺的险峻,却对支撑它千年的榫卯智慧一无所知——我们正深陷一场集体性的"审美失语症"。

路易·威登2025宣传片

谢赫在《古画品录》中谈到:"图绘者,莫不明劝戒,著升沉。"中国画从来不只是视觉艺术,而是一套完整的认知系统。学习国画,并非要人人成为画家,而是通过笔墨重建中国人的审美基因,理解传统如何以最精微的方式塑造我们的观看之道。

摄影:郭书瑜

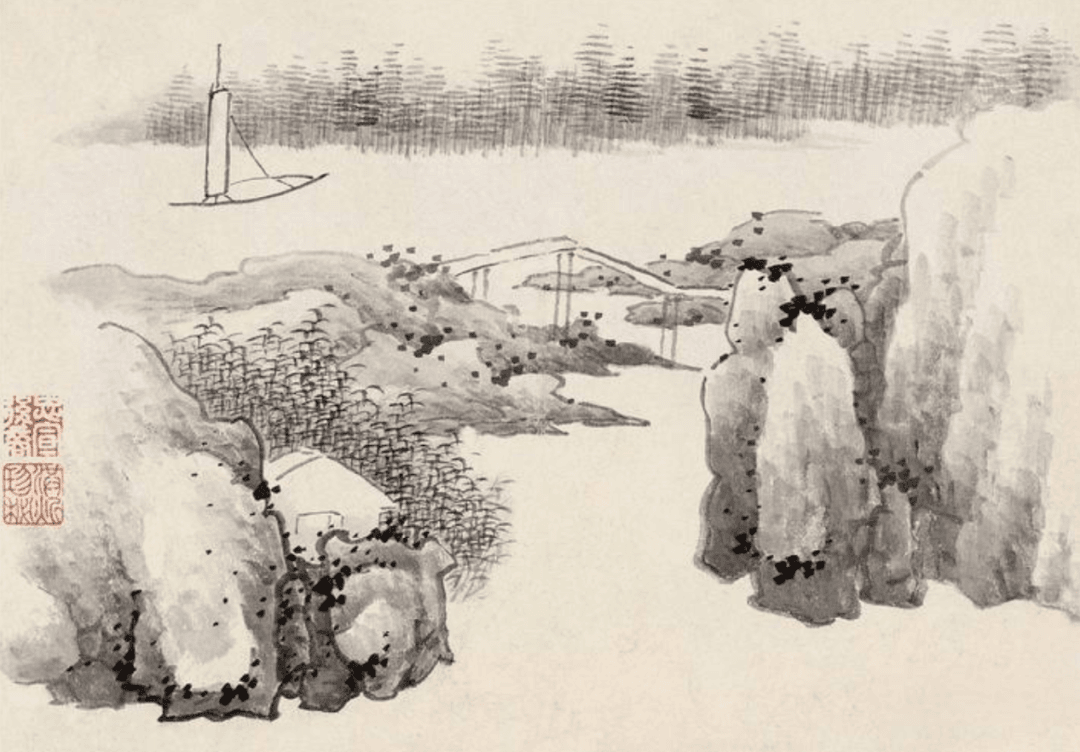

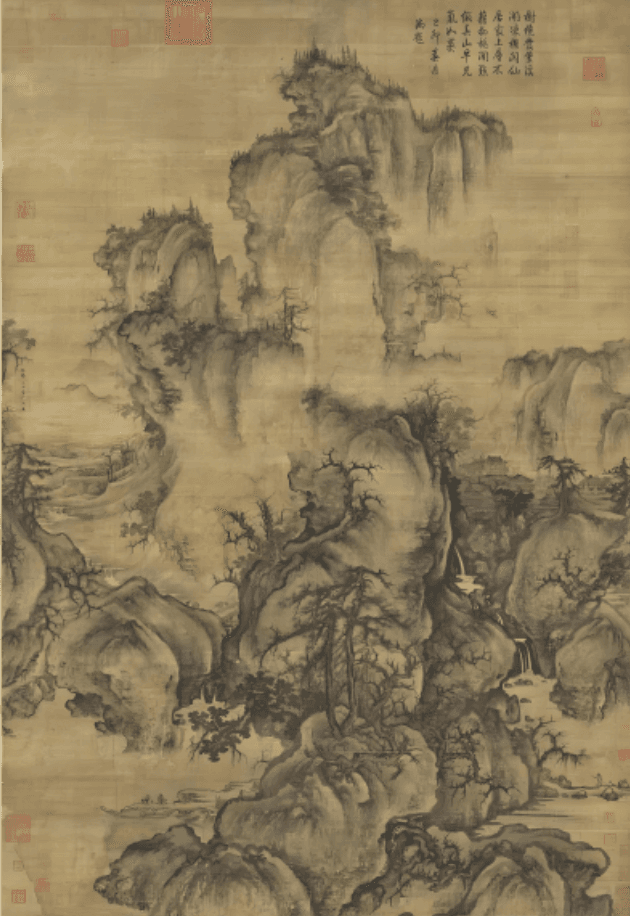

在中央美术学院中国画高研班的课堂上,中国画的入门课往往是临摹龚贤的《课徒画稿》。从基础的积墨技法开始,一层层叠加墨色,直到画面呈现出厚重的层次感。这种训练看似枯燥,实则暗含深意——它要求研习者放慢节奏,在反复的"积墨"过程中培养耐心与专力,而这恰恰是数字时代最稀缺的能力。

《课徒画稿》清 龚贤

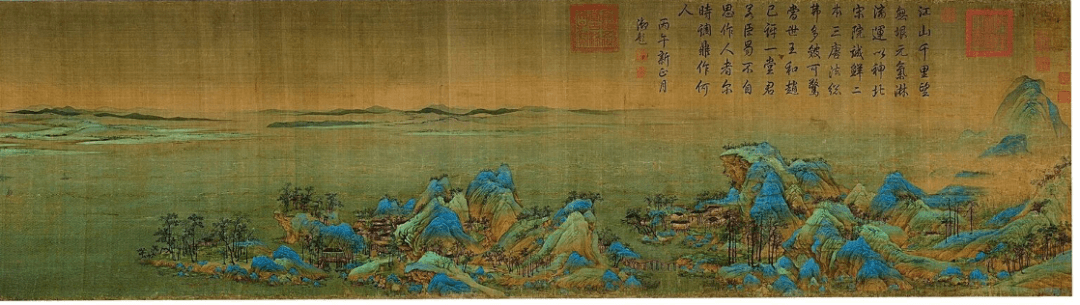

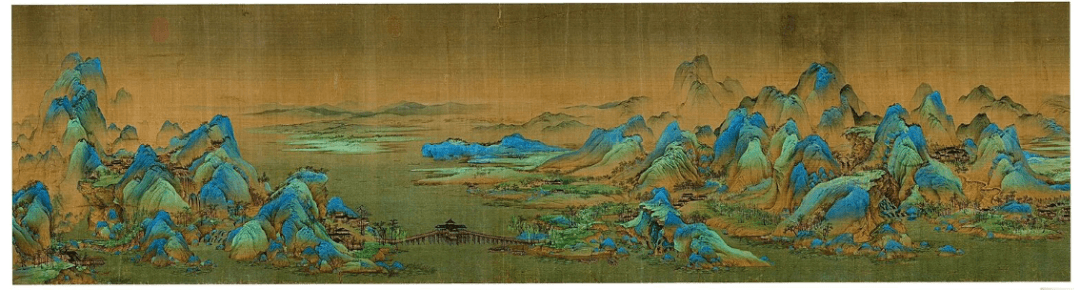

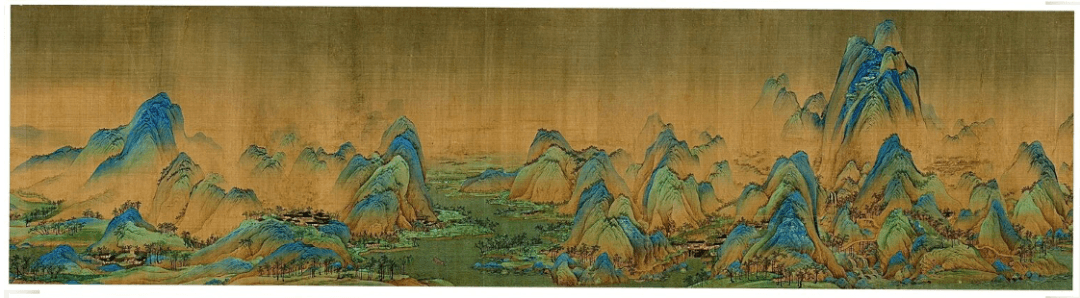

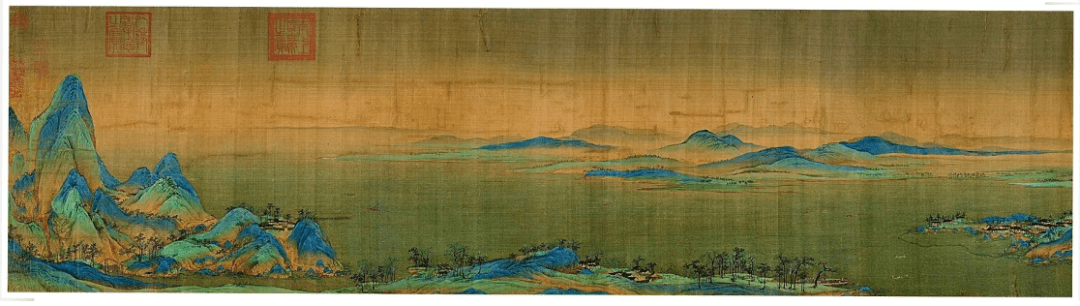

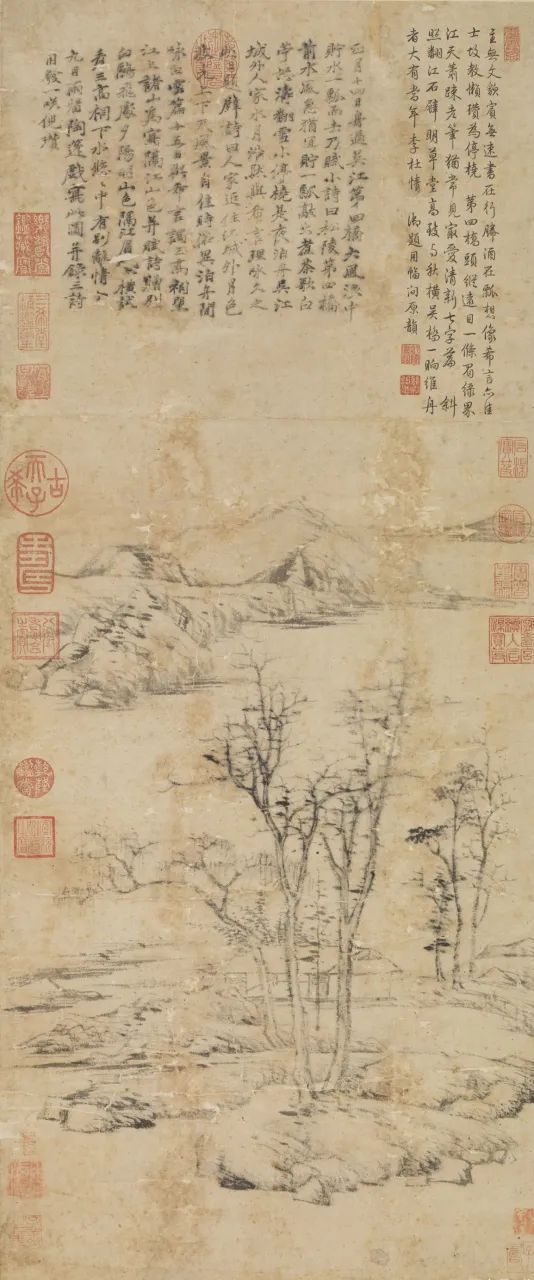

临摹《千里江山图》,更像是一场跨越时空的对话,笔锋起落间与王希孟心神交汇,在绢本上重历北宋山河的气韵流转。这不仅是技法层面的锤炼,更需以敬畏之心揣摩古人"咫尺千里"的造境智慧,在皴擦点染中体味传统美学的精神内核。每一次的勾勒和渲染,都是对传统笔墨语言的深度体会,亦是个人艺术感知力的淬炼提升。研习者在较长的临摹过程中,逐渐体会并破解青绿山水的"色彩密码"。

中央美术学院冯海涛教授为国画高研班授课、示范

"技近乎道"的修为:"三矾九染"的反复罩染,暗合《考工记》"合此四者,然后可以为良"的匠心传统,让人在缓慢的劳作中体会"既雕既琢,复归于朴"的东方哲学。

"色彩观道"的觉悟:石青喻天,石绿喻地,赭石为阴阳之交——中国画的色彩体系并非写实,而是《周易》"观物取象"的视觉呈现。调制颜料的过程,实则是调和天地元气。

"咫尺江山"的宇宙意识:王希孟在十二米长卷中构建的可游可居之境,正是宗炳《画山水序》"卧以游之"理想的完美实践。临摹者不仅学习构图,更在体验一种"小中见大"的空间哲学。

《千里江山图》北宋 王希孟

这种训练最终指向一个命题:中国画的传承,从来不是简单的技法复制,而是通过笔墨与古人对话,接续中国人特有的观物方式。

《花鸟临摹》课堂示范

课程导师:栗玉莹

北宋郭熙提出的"三远法"——高远、深远、平远,表面是构图法则,实为三种生命境界的视觉隐喻:

高远(进取):如范宽《溪山行旅图》主峰压顶,体现突破局限的向上意志;

深远(求索):似王希孟《千里江山图》幽径蜿蜒,暗含探索未知的执着精神;

平远(包容):若倪瓒《容膝斋图》水天寥廓,展现与万物共生的豁达胸襟。三者共同构成中国文人"仰观俯察"的完整精神图谱。

《早春图》北宋 郭熙

而中国画最精妙的语言,莫过于留白。八大山人的空灵鱼影,“马一角”“夏半边”的构图巧思,都在诠释"计白当黑"的智慧。在信息过载的今天,我们比任何时候都更需要这种减法思维——手机内存尚需定期清理,心灵空间岂能不留喘息之地?

中国画的写生,从不是简单的描摹。面对大自然的葱郁草木,国画学习者必须要"观其势,取其神",在繁密枝叶间刻意留白,犹如林间天光,暗合"虚实相生"的宇宙法则。这种训练常常让来自不同领域的研习者纷纷惊觉:自己竟然从未真正"看见"过一棵树——那些曾被手机镜头粗暴框取的影像,如今要通过毛笔的提按转折,在宣纸上重新生长。

《中央美术学院国画高研班》在厦门植物园写生

课程导师:林永潮副教授

人物写生则是一场更微妙的灵魂解析。经验丰富的教师通常会让研习者先静坐观察模特几分钟,甚至与模特聊会儿家常,待双方有了交流,消除了陌生感,到"眼中无相"时才开始落墨。在中央美术学院国画高研班的人物写生课上,一位从事金融高管的学员在写生模特时突然顿悟:"皱纹的走向不仅仅是人物面部的自然结构,它与模特本身的经历是浑然一体的,更像是一种表情诉说着模特一生的故事。"这种"以形写神"的对话,恰如蒋兆和创作《流民图》时的状态——每一笔都是对生命的凝视与共情。

被誉为“央美必选“的宝藏课程《东方艺术通识课》

导师:冯海涛教授

中国画研习的本质,是重建现代人断裂的文化感知联结。当我们的眼睛被训练成相机的取景框,国画的写生传统提供了一种返璞归真的认知路径——不是用镜头掠夺风景,而是让笔墨成为延伸的神经末梢。就像黄宾虹在九旬高龄仍坚持对景写生,笔下的山川湖景不是视网膜的投影,而是九十载人生沉淀的"心象"。

中央美术学院徐涛教授讲评书法作业

《写意人物》课堂

课程导师赵小来为学员做示范

《宋元山水临摹》

中央美术学院贾云娣副教授为学员授课

《意与形合》写意人物授课现场

课程导师:中央美术学院苑鸣鑫副研究员

学员学习装裱课程

当"内卷"与"躺平"成为时代热词,中国画的研习恰是一剂清醒良方:

困于竞争时,临摹八大山人的孤鸟,学会"少即是多"的生存哲学;

焦虑缠身时,静观倪瓒山水的"逸笔草草",领悟"淡泊以明志"的从容;

迷失于碎片信息时,回归《溪山行旅图》的宏大叙事,重新发现"天地人"的和谐共处。

《容膝斋图》元代 倪瓒

中国画的终极馈赠,不是笔墨技法,而是一套认知世界的古老智慧——从石涛"一画论"的宇宙生成观,到文人画的"以书入画",每一笔都在唤醒血液中的文化基因。而这,或许正是当代人最稀缺的"松弛密码"。

秋天,可以到有着百年学术传统的中央美术学院开启一场中式美学的深度研习之旅。在这里,能够沉浸在徐悲鸿、蒋兆和教学体系的学术氛围里,在课间,就可以走进中央美术学院美术馆,近距离看到历代大师的馆藏珍品,对着真迹传移模写,更不要说一年四季从未间断的各类学术讲座和应接不暇的国内外交流活动带给人思想上的冲击与启发——这种奢侈的教学资源让传统笔墨活化为可感可触的视觉记忆。

中央美术学院校园本身就是艺术发生的重要现场:石膏馆里对着石膏像写生的学生,旁边可能正有人用VR重构山水空间;老师会带你去CBD用郭熙"三远法"画玻璃幕楼群,或是要求以没骨法表现智能手机里的生活片段,千年的绘画法则便成了观察当代的视觉语法。

《金台C照》

余志冲 (央美专升本2024级摄影专业学生)

中国画的研习最终将揭示:顶级松弛不是躺平,而是在极度严谨中获得的自由——当你能像八大山人般"一笔生万象",传统文化就不再是沉重的遗产,而成了随身携带的精神氧气。

○推荐课程

《中央美术学院中国画高级研修班》

○招生对象

传统文化爱好者、艺术从业者、寻求心灵栖居的都市人

○课程特色

师古人·师造化·得心源

○课程咨询

范老师 13811429466

点击文末阅读原文直达招生简章

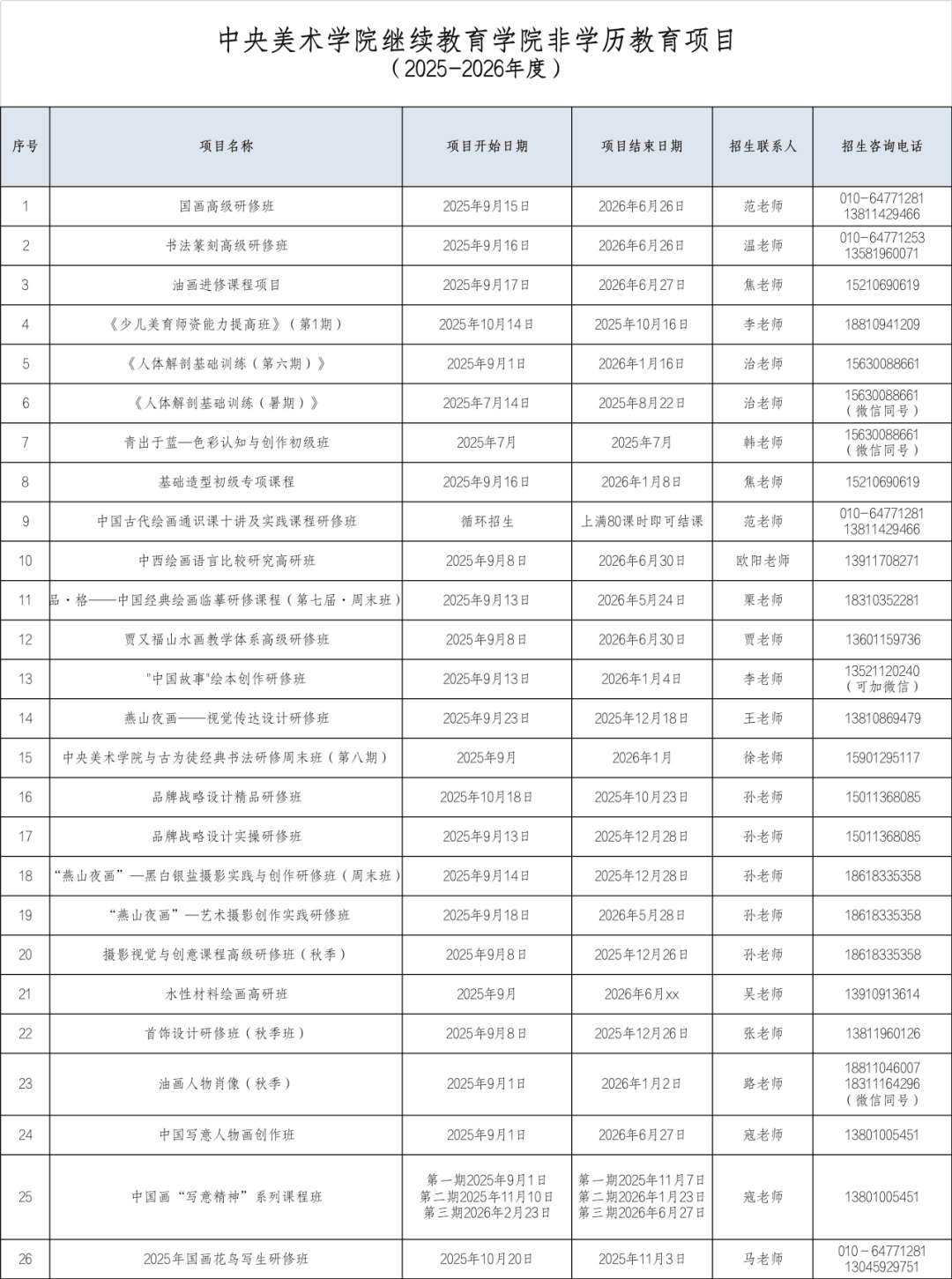

中央美术学院继续教育学院非学历教育项目

课程实时更新,请及时关注

统筹:苑鸣鑫

审校:温粟媛

编辑:招生办

排版:佐 木

发布日期:2025-07-14