杜凡:放下画笔的二十年与拿起画笔的九年

今年新春,由中国美术家协会主办的“以美筑梦·儿童图画书创作100”作品展览在北京中华世纪坛艺术馆展出,杜凡创作的《逃跑的红气球》成为其中颇受关注的一件作品。

▲

文学艺术界联合会指导,中国美术家协会、

中华世纪坛艺术馆主办新时代青年美术人才培养计划

以美筑梦——“儿童图画书创作100”展览现场

杜凡是“中国故事”绘本创作PBL项目班的学员,画画九年、创作绘本四年,在今年首次入选专业儿童图画书展览。

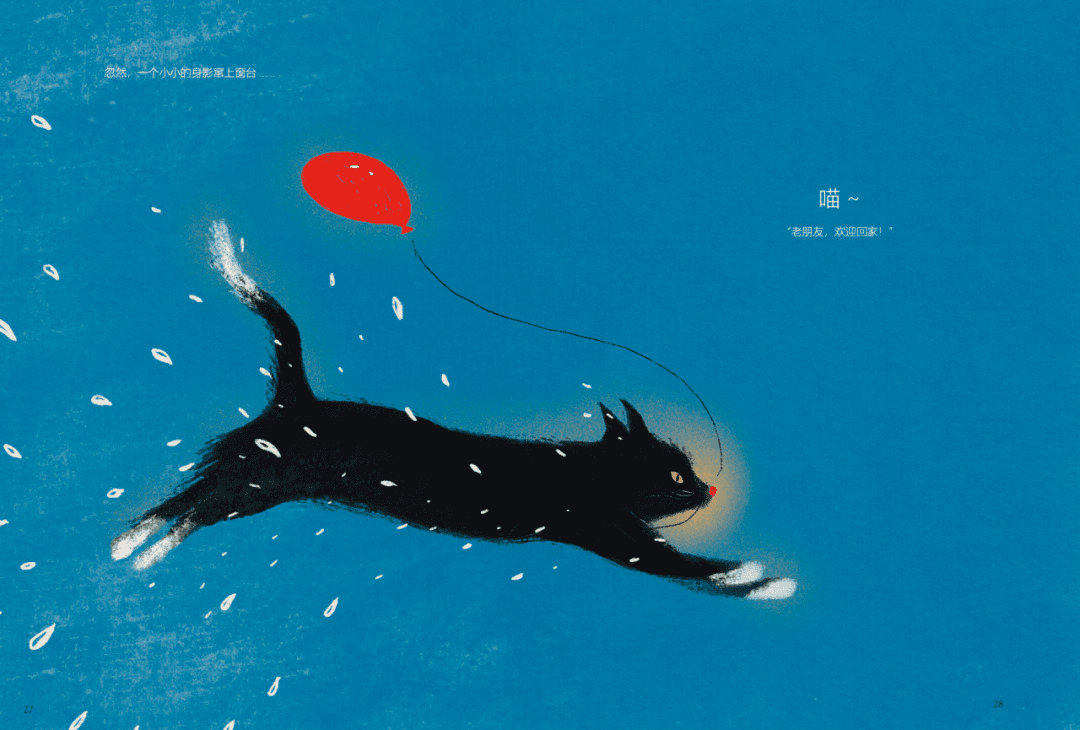

这次入选的作品《逃跑的红气球》是她2023年夏日的一个灵感,讲述了一个向往自由的红气球的冒险故事,孩子们在其中看到守护与陪伴、大人们在其中看见英雄主义梦想与具体生活的选择。

左右滑动查看绘本内页

红气球是每一个走过山川湖海后开始思念家乡的人读着读着就胀胀的心,往深了想算是一个“奥德赛”式的神话,但奇妙的是这个故事又紧紧被爱包裹,丝毫不沉重地降落在读者心上,这样举重若轻的自如表达让人不由得对作者产生好奇。

杜凡创作这个故事只用了两个月,对于动辄大半年的创作周期而言相当高效。她形容红气球的故事“像个活泼泼的巨大婴孩,长势喜人,从一个晶莹的灵感,到一只会跑会跳全须全尾的孩童,只用了两个月。”她坦言《逃跑的红气球》并非一册能够表达绘画野心的绘本,但它轻盈而温柔,正如创作它的这个夏天。

▲

杜凡的水彩习作

01

“学美术会饿死的小孩”

如今成熟的创作很难不让人以为杜凡也是从小到大一路与画笔相伴的“天才少年”,但实际上,人生中有整整二十年,绘画几乎完全从她的生活中消失了。

儿时的杜凡是真的喜爱过绘画的,父母零零散散地送她去过几个绘画班,初中时因为画技出众、同学们竞相求画而能够每天创作的日子也曾是她青春回忆中的美好时光。“但我从没得过奖,那时也的确没有画漫画的比赛,只参加过一次工笔人物画比赛,画的手都僵了。”

“但最终我没有选择报考美术高中。我妈记下了我每一次在主流美术教育体制里的失败,她说,你色彩感这么差,学美术以后会饿死。”于是她按部就班地上了普通高中,正经八百地走上人生道路,在大学选择了自己擅长、当时看上去也前景大好的中文专业,成为了一名文学杂志编辑,离开了画画二十年。如今提起这段多年前的遗憾,她早已能一笑带过,其中不少底气大概也来自重拾画笔的这九年。

▲

生活中的杜凡

02

“从午睡中醒来的孙悟空”:

35岁,正适合画画

杜凡在35岁时重新捡起了被15岁的自己扔掉的画笔,这时候她已经从事多年文字工作,自己也创作小说和剧本。但专业能力上的稳定并没有带来预期的平静,2015年左右的杜凡反而正处在人生的苦闷阶段,又焦虑又茫然,身心状况都比较糟糕。但新的可能性也在此时降临了。

▲

2015年作为艺术疗愈尝试的水彩画

“因为长期做瑜伽,所以我对脉轮很感兴趣。当时不知道从哪里搞来一套脉轮冥想音频,日复一日地在午睡时听。忽然有一天,不知怎么着,就这么画起来了,似乎某些尘封的记忆被逐渐唤醒、对颜色的渴望开始发生。我开始画水彩,湿画法成为那时我最喜欢的表达方式。”

那段艰难的日子,却让杜凡意外地收获了心灵层面的礼物,来到了一个豁然开朗的拐点,开始重新打量这个自己从未好好拥抱过的天赋。

▲

杜凡的水彩画随笔

2016年开始,杜凡开始在个人公众号中记录自己的作品,最开始是文字感想——关于最近阅读的小说、有意思的词汇、繁忙生活中的随笔,配上几幅简单俏皮、令人会心一笑的手绘插画。

▲

杜凡发布在个人公众号的漫画

这年冬天,她制作了一本自己的小画册,在发布画册的那期公众号推文中,她把梦想形容为“五行山下的孙悟空”,安静地睡着、远离花果山的疲倦。这时它还意识不到有一天它要被叫醒,去被生活这条“取经路”打磨,在那一切之后复能认清自己。

八年前,刚刚重新投入绘画创作的杜凡再一次发现了儿时在画画中找到的乐趣,孙悟空刚刚醒来。

▲

2016年杜凡自己制作的第一本画册

之后,绘本的语言开始在杜凡的创作中隐约出现,梦幻的画面与诗意的语言开始交织在一起、一缕缕的想法逐渐织成故事。

对杜凡而言,从纯文字创作过渡到绘本语言似乎是自然而然发生的,多年来从事文字工作所积累的能力与绘画的热情一拍即合,绘本成为了她表达自己的出口。

▲

杜凡为文学杂志《收获》小说创作的插画《去云那边》

命运的河流将她送到了绘本的世界,“从少年时代一路走来,我所有的爱好与技能——阅读、绘画、写作,乃至对图文作品与生俱来的热爱和感受力在绘本中拥抱彼此。”

▲

杜凡为文学杂志创作的插画《鱼缸与霞光》,《收获》第6期小说

最终,2017年一个偶然的契机下,她开始为小说刊登的小说绘制插图,“用图画讲故事”正式成为了她工作的一部分。

▲

《就像烈风归于水》,《北京文学》小说插画

《后海》,《北京文学》小说插画

03

“半道折返,我一个人的大学”

杜凡借用一位老同学常说的概念来形容重新画画的经历——“一个人的大学”。

“如果是一个美术生,九年意味着完成系统艺术专业教育的完整过程。而像我这样以素人面貌初入绘画的人,九年间我从内心出发去寻找适合自己的课堂、适合自己的教学体系,不盲从任何教育体制,自己辨别、拣选,最终打造出最适合我的大学。”

和她经历相似的同学中,有的以游学方式从各个城市来参加每年举办的工作坊,有的是主妇,晚上把孩子哄睡后在卫生间支开画架开始创作。“所有人都珍惜着各自的来之不易。”

▲

开始学习水彩

最开始回到绘画的世界,杜凡可以说是一无所有。没有系统学习技巧,没有理论,没有学习艺术史,没有看名家名作,甚至也没有同伴可以讨论,有的只是纯粹的热爱。

▲

户外写生

开始的四年里,一周总有几天,她会抓住工作日的午休时间去咖啡馆画画,每周能画上三天,一天画两个小时,四年下来大概有一千小时。虽然多是零碎的草图和尝试,“看看这样画是否行得通”。“大部分时候是失败,很多路走不通,”杜凡笑言,“所以我管这段时光叫失败者时间。”一千小时,以二十四小时不眠不休计,就是四十二天。

▲

不断地练习探索

那四年里,她用四十二天做了一场实验,“如果一个人在一生中至少给自己四十二天恣意失败的机会,又或者,每周给自己六小时恣意失败的机会,给自己一段不计结果的‘无用’时光,会怎么样?”

很幸运,如今的杜凡找到了自己的答案。

▲

杜凡“咖啡馆时期”的绘画本

2019年开始,摸索出一些经验的杜凡才开始谨慎地选择性参加一些课程,在课堂上“打碎一些东西”、又“重新长出一些东西”。

2023年是绘画独行路上最热闹的一年,从诞生了红气球的线上绘本课到如愿登录央美“中国故事”绘本创作PBL课程班,日程满满当当。这一年,杜凡认识了很多老师和同学,受益匪浅。

2022年,杜凡就从小红书上知道了美院这个为期四五个月的绘本创作PBL课程,从未在线下参加过美术院校课程的她便抱着浪漫文艺的憧憬报了名,“等到去上课的时候一定要在自媒体晒一晒学校风景,再写写重回校园的闲适心情”。但没想到,课程在不到一个月的时间里就打破了她的幻想。

密集的课程安排、紧张的节奏、老师严谨的学院派风格,都刷新着杜凡的认知,压根没有闲情逸致发状态。“一个人随性地走久了,也想过重回学校节奏会不适应,但没想到会如此....”,她斟酌着用词,拍了拍额头笑起来,“真的是焦头烂额。”

12月,课程正式进入主题作业输出阶段时,杜凡明显感到有些吃力,“像从瑜伽陡然进入HIIT,有点恍惚。”“有时候我会安慰自己,毕竟43岁了,身体机能没有年轻人好,不卷了,躺平。”

但夜深人静时,她看着桌上做了一半的样书,又会自问,“真的要躺平吗?人到中年,后半生大抵多的是躺平时光,但这次,真的要放弃吗?”

绘画独行路上,杜凡一直是随性随缘的态度,大概是天性使然,“躺着画”更适合她,但唯独这次,她悖反了自己的天性,卷了一次。“人一生中,总要有几次悖反天性的戏码,老了看回放才笑得开心嘛。”

她说,要感谢央美的授课老师们,也许自己一生中只有一次与主流绘画教育相拥的缘分,老师们的专业和严谨让这次体验如此充盈饱满。

▲

杜凡在央美“中国故事”绘本创作PBL项目课堂上

一个人的大学,诚然会错过许多,但也让她与惊喜相遇。“我和心灵相遇,在不可见中触摸到美;我和热爱相遇,懂得逆流之鱼的喜悦与力量;我和野生相遇,看到自由之于艺术,犹如翼于飞鸟。”如今的杜凡很坚定:“于旷野独行,却从未孤独。”

▲

杜凡的速写本

04

“万山已过之后,我还想做这件小事”

杜凡是看漫画长大的一代,用画面传达故事几乎是她童年时期输入和输出的主要方式,在她对世界最初的认知中就扮演了重要的角色。她出版过童话集,封面是自己手绘。

▲

杜凡以长臂鲁格为笔名出版的原创童话集《四季童话》

及为本书手绘的插图

再后来参与舞台剧编剧,若干年与舞台表演相关的工作经验,又让她开始尝试把更多感官以图文的方式带到二维空间。在以图画讲故事这件事上经验日渐丰富的她期待更成熟地叙事,“以导演的视角去演绎一个故事”。

▲

杜凡绘制的舞台剧海报

最近正在创作的《小虫子找神仙》是她的首部中国主题故事绘本,多年畅游文学海洋的她从唐代笔记小说《酉阳杂俎》里找到了灵感。

以传说中吃掉三次书中“神仙”字样就会变成书生中第宝物的书虫“衣鱼”为主角,杜凡为小书虫创造了遇见传统故事中的各路神仙妖怪——花仙、棋老人、应声虫、海怪的奇幻旅程,结束在小书虫送给本外的小朋友一起去冒险的邀请。

▲

杜凡的首个原创中国故事绘本《小虫子找神仙》(部分)

和《逃跑的红气球》一样,《小虫子找神仙》也同时面向孩子们和大人们,不同年龄的人在故事中都能找到自己的感动。在绘本创作班的结课分享会上,她向同学和编辑们展示了她的样书,封面上粉红的大仙桃笑得灿然。

▲

《小虫子找神仙》封面

回望一路走来的经历,杜凡惊叹从2015年重新拿起画笔到现在,居然已经是一个人画画的第九年了。

绘画创作从低谷时期的疗愈和指引逐渐变成工作的一部分,甚至开始推动生活向意料之外的方向发展,它成为讲述故事的语言、表达心意的工具。再后来,身为一名素人画者的进展与热情一度使画画成为她的一个标签,有人期待在她身上发现一条路、一个模式、甚至一个自动孵化天才的器皿。

▲

杜凡制作的样书

“其实这个渴望不过分,但可惜并没有。如今我不再说画画这件事,它或许还是语言、或许还是别人眼里的标签,但我很少再说起它,因为它就在那里,就像我的手指,我的脚趾,我呼吸的空气。我们不谈论手指头,手指头有什么好谈论的。”

▲

央美结课分享会上与资深童书编辑对谈交流的杜凡

▲

“中国故事”绘本创作PBL项目结课合影

如今的杜凡仍在一个人行走。

“一个人走会遇到很多弯路,独自掉进又独自爬出很多大坑。有人说我进步很快,但我自己知道,我其实走得很慢,远比组团前行于大路的人要慢。”和九年前相比,她似乎脱胎换骨,又似乎一点也没变。

▲

2020年起,杜凡为钻研油画攒钱租下的两平米小画室。

虽然地方小,但“能踩在真正的大地上自由地画画,还是很幸福。”

她仍然谦和地向自然、向生活、向身边的人和事学习,仍然对新的可能性保持最开放的心态,仍然想着温暖或怪诞的故事,随身带着速写本,拿着画笔。

望向窗外时,她说:“这世界仓促而拥挤,无处可藏时,至少有一片无垠的画布,它大得像原始人的洞壁,画上一万年也可以。”重新看向我,她说:“这时代宏大而荒芜,我们要做一件小事,做饭,养花,凝视一个孩子的眼睛,追逐一朵云,尝试一管新的颜色,这些微小而郑重的事会带领我们走出荒原。”

▲

杜凡的水彩画随笔

图文来源:商业插画绘本教研室

"中华美育行"社会美育行动计划课程

CAFA SCE

中央美术学院继续教育学院

CAFA SCE

“中华美育行”社会美育行动计划

中央美术学院继续教育学院积极践行美育服务大众精神,以习近平总书记在文化传承发展座谈会的核心精神为引领,充分发挥部属院校的专业优势和人才优势,为践行中央美术学院“中华美育行”提供可持续的高质量发展方案。中央美术学院继续教育学院“中华美育行”社会美育行动计划由中央美术学院专家、学者共同参与,为央美美育精神的传播和推广贡献智慧和力量。

统筹:苑鸣鑫

审校:温粟媛

编辑:吴抒芃

发布日期:2024-03-20