隐事——希孟《千里江山图》卷研究

《千里江山图》卷作为北宋存世最为重要的一幅画作,因蔡京的题跋,将诗画皇帝宋徽宗、天才少年希孟及一代权相关联在一起。故而,学界的研究也多集中于此。对于一幅1191.5cm长的手卷,希孟创作的文本主线是什么?其构图布局的空间逻辑是什么?其创作的背景是什么?宋徽宗的“亲授其法”是什么?所谓“大青绿”是一种什么样的技法?这张作品的名字真的叫《千里江山图》吗?这些问题都没有被解答。作为一名从事山水画创作的画者,常识告诉我,如果以上问题不能被合理解答,即便希孟在世,也会如断线的风筝,无所适从,根本不可能毫无目的的绘制半年。带着这些疑问,我从图像考古的角度切入,直接复制《千里江山图》的一段,以揭示其绘制技巧。并从图文对应的关系,将另一件与宋徽宗思想有关的文献,即《宣和画谱》引入,通过图像去寻找对应的文本,试着解开关于《千里江山图》卷的诸多隐事。

关键词:细密画法 语境重建 隐士 图文对应 画眼 画式

01 《千里江山图卷》的绘画技法重构

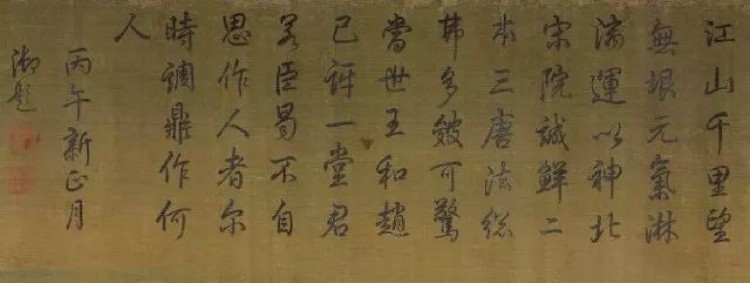

(图1 《千里江山图》)

(图1 《千里江山图》)

1、《千里江山图》卷(图1)为石色体系,未用任何水色

中国传统绘画颜色分矿物色与植物色两个体系。矿物色又称石色,多为低硬度矿物结晶体。石色常用的主色为赭石、石青、石绿、石黄、蛤粉。植物色是从植物的汁液中提取出来,加胶收膏而成。植物色主要包括花青、藤黄、胭脂等。石色因为其比重较大,颗粒粗,在液体中容易沉淀,无法以稀释办法来分染。除此以外,矿物色不可以调和,因为比重不同,色粉会分离,颜色显得脏而不匀。在画法上,矿物色只能采用间接画法,通过罩染去改变色相、冷暖、明暗。

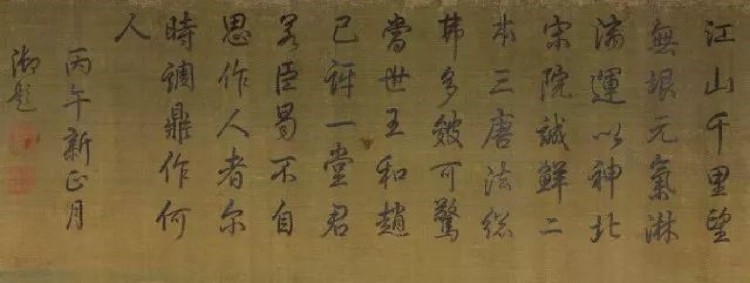

《千里江山图》卷的绘制完全源于石色,并未如有些研究者所说的,在染天染水的时候使用汁绿。花青和藤黄极不稳定,易褪色,百年以后就会褪色。经过实验,这张作品是用头绿,石黄上汁儿,墨,在已经用赭石打好底色的绢上,通过正反两面反复罩染完成的。同是北宋宫廷画师李唐的《万壑松风图》(图2),也是使用同样的方法傅色。这说明,在北宋徽宗年间,通过间接画法,以头绿加石黄上汁来赋色是一个典型的宫廷技法。

(图2 李唐 万壑松风图 绢本 设色画 轴 188.7x139.8cm)

(图2 李唐 万壑松风图 绢本 设色画 轴 188.7x139.8cm)

2、《千里江山图》卷下面隐藏着一张墨本宋画

石色不可调和以及无法用分染的方法获得渐变的效果,这些特点给画家带来很多问题。首先,就是不同色彩如何衔接的问题。其次,如何解决同一个色彩的渐变问题。

在整个石色体系中,有两个颜色比较特别,一个是墨,一个是赭石。它们从分子结构上来说,一个是碳,一个是三氧化二铁,都很稳定。但是,其分子颗粒非常细小,以至于它们具有了比植物色更加优良的分色能力。通过研究同为间接画法的早期油画技法,我发现西方人是通过在素描底本上反复罩染,来获得层次丰富的色彩作品。

早期油画的这个特点启发了我,《千里江山图》卷下面应该也藏着一张完整的水墨山水的基础。现代仿真复制技术也证实了这一猜测。复制时会以标准色温的光线照射画面,再以上亿像素的感光元件收集信号。在这种技术支持下,我们获得了与原作等同观看效果的复制品。因为经过强光照射,相当于给画作做了X光,虽然原理不同,但却可以将隐藏在石色下的墨色凸显出来。

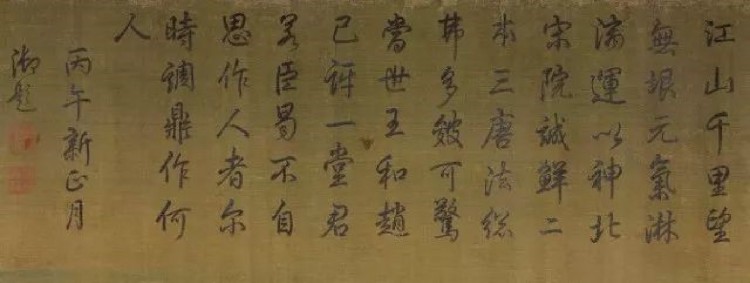

结合我的猜测以及现代复制技术,我尝试着复制了一张《千里江山图》卷的第一层墨本关系。(图3)可以说,仅以水墨而论,《千里江山图》卷在粉本阶段已经近乎完美。这里面包括我们已知的几乎所有宋代山水画技法。从墨本阶段的笔法来看,《千里见山图》卷应该不是一人所为。其最精彩的部分在长桥区域,从皴法的丰富度、用笔的娴熟度、水纹的变化上看,长卷的后半部较生疏、荒率。

(图3 墨稿 冯海涛绘制)

(图3 墨稿 冯海涛绘制)

3、《千里江山图》卷使用的是“细密着色法”

墨本阶段的准备为同一色系的深浅变化提供了可能,这使得石色也具备了植物色的分染效果。但如何解决不同色相的过渡问题呢?在图4中,山石的根部是赭石色,顶部是石青,中间是石绿,它们是怎样被过渡的呢?这第一种手段就是罩染,在赭石上着完石绿之后,我们可以用石黄上汁儿罩染一遍,这样起到的是使色调趋于整体的作用。但只有这一种方法还不够,希孟还运用了特殊技法。在这个局部中(图4-1、4-2),墨本上就呈现出很多细密的排线。

这些墨线可以称之为披麻皴,但其作用不止于此。希孟在着色时,同样以细密的色线刻画,每一遍虽然还是单色,但不同的色线是交错叠加的。因为石色半透明的特点,再加上罩染的色彩,所有单纯的颜色通过我们的视觉进行了混合。因为是细线叠加,就如同编草绳,可以在一个色彩线的不同部位选择叠加另外的颜色,这样就解决了色彩衔接渐变的问题。

希孟所用的傅色法就是大青绿画法吗?在北宋及之前的典籍中,并没有我们今天所说的大青绿一词。《宣和画谱》中以“着色山”、“丹青”称之。希孟的这种画法在北宋以后就基本失传,这也是《千里江山图》卷的重要价值所在。后世不明就里,望图生义,将满卷石青石绿的作品统称为青绿。具体到《江山图》的傅色法,《宣和画谱》所载曹仲元的条目为我们提供了参考:曹仲元建康丰城人。江南李氏时,为翰林待诏。画道释鬼神,初学吴道元不成,弃其法别作细密,以自名家,尤工傅彩,遂有一种风格。尝于建业佛寺画上下座壁,凡八年不就。李氏责其缓,命周文矩较之。文矩曰:“仲元绘上天本様,非凡工所及,故迟迟如此。”越明年乃成。李氏特加恩抚焉。(注:《宣和画谱》宋.俞剑华注译.江苏美术出版社.2007.7.P96)在这段文字中,有几个信息值得注意:

1、他用的着色方法叫做“细密”;

2、此种方法异常耗时;

3、曹仲元供职于五代南唐画院。

综合以上信息,我认为《千里江山图》卷含有细密着色的技法基因。因为曹姓有一分支源于中亚,曹仲元的细密画法也许与西域有关,尚不可知。希孟的着色技法中应该有细密的因素,很可能继承于五代南唐画院,并与西域人物画法有渊源。

02 《千里江山图》卷的研究现状分析

《千里江山图》卷现藏于北京故宫博物院。关于这件作品,历来评述的着力点都在那个年仅十八岁,即能得到天子亲授法门的天才画家——希孟的身上。清代收藏家宋荦更是断言“王希孟”完成此图后,二十余岁即殒命,活脱脱一个天妒英才的千古憾事。事实上,前北京故宫博物院院长杨新先生早在1979年第二期《故宫博物院院刊》上撰文并发表了《关于千里江山图》一文。该文中,杨先生就对宋荦的结论提出了质疑。他认为,这件作品上并未有画家的款识,只是在卷后蔡京的跋文中提到作者是“希孟”,至于其姓氏,并未提及。在现有的文献中也并未有关于天才画家“希孟”的记述,宋荦关于“希孟”生平的记述至少应该存疑。

同年,傅熹年先生也在这期《故宫博物院院刊》上发表了《千里江山图中的北宋建筑》一文。傅熹年先生未对这件作品的作者及真伪提出疑问,而是详细分析归纳了此卷中建筑类型与特点,并将这些建筑定义为当时江南社会的写照。

余辉先生在2107年10月28日,于《故宫博物院院刊》上发表了《细究王希孟<千里江山图>卷》一文。余先生将重点放在宋徽宗“丰亨豫大”的审美观,并通过文献考据与图像比对,指出此图是以唐人诗意为线索,以庐山及鄱阳湖为参照的作品。

在余辉先生之后,曹星原女士在故宫刊物《展记》总第一期上发表了《王之希孟:<千里江山图>的国宝之路》一文。曹老师从此卷的收藏印鉴及流传顺序,为我们重现了《千里江山图》卷在乾隆年间的进宫之路。曹老师认为此卷虽不是赝品,但是经过清初大收藏家梁清标的包装,其成为国宝是历史的共谋。

经过前文关于这件作品的技法分析以及诸位前辈的研究,有一点是没有疑问的——《千里江山图》卷(以下简称《江山图》)的确是一件北宋传世院画作品。我同意杨新先生的判断,令大家唏嘘感慨的那个天才少年并不是一个确切存在。对于余辉先生的唐人诗意说、庐山说,我认为已经部分的道出了希孟创作此图的思路,但还不尽然。宋代绘画虽然长于刻画,但并不是写实,不能简单的一一对应。蔡京的题跋也透露出,这不是一件以山川风物为对象的作品,其中必有深意。至于曹星原老师提出跋文与画作似经过梁清标的再包装,并不一定是出于同一件作品。我不赞成这个论断,清宫内廷也是人才济济,不会有人敢于拿一件被有意篡改的作品蒙蔽圣上。欺君之罪可不是拿张赝品送去拍卖那么简单。当然,我的论断不是出于简单的推理。我会通过蔡京跋文与希孟作品的图文对应关系,一点一点去证明。

03 《千里江山图》卷赐予行为的语境重建

该画卷高51.5cm,横长1191.5cm。在存世的宋代绘画作品中,不论以尺幅,还是以耗时计,这件作品都如乾隆皇帝所说“北宋院诚鲜二本”。画面前部有乾隆皇帝题诗,后隔水黄绫上有蔡京题跋。任何对《江山图》的研究都不可能忽略这两段文字:

“政和三年闰四月八日赐。希孟年十八岁,昔在画学为生徒。召入禁中文书库,数以画献,未甚工。上知其性可教,遂诲谕之,亲授其法。不逾半岁,乃以此图进。上嘉之,因以赐臣京,谓天下士在作之而已。”

以上就是蔡京的跋文内容。如果以今天的观点来看,蔡京无疑是一个合格的新闻工作者。他的短短七十七个字,将新闻报道的五要素都含括了,即五个“W”,“where”在哪,“what”什么事儿,“who”谁,“why”为什么,“when”什么时间。

在这些信息中,隐藏着一条线索,就是宋徽宗与蔡京在以《江山图》为引,一唱一和,似乎在探讨什么难言之隐。

1、时间背景

隐事为何?这就得从故事发生的“政和三年闰四月八日”说起了。蔡京在徽宗朝的官路虽然显达,但也多坎坷、凶险。他先后于建中靖国年间、崇宁五年、大观三年被夺职,但又都复被起用。大观三年这次被夺职最为凶险,“台谏交论其恶,遂致仕……太学生陈朝老追疏京恶十四事。”(注:《宋史卷四百七十二列传第二百三十一◎奸臣二》)由《宋史》的这段记述来看,蔡京此次被贬看似凶多吉少,朝中众臣大有痛打落水狗之势。而且,此时的蔡京已经年逾花甲,看来他这次致仕是真的要远离权利中心了。果如其然的话,可能我们今天就看不到希孟这幅《江山图》了。是的,就在政和二年,蔡京第三次被召还京师,第三次被委以左仆射重任,徙封鲁国公。这次启用与之前大有不同,蔡京几乎是在政治生命与人生旅途都要走到尽头的时候,出现了回光返照。对于这个政坛不倒翁来说,此次颇有“政治平反”之意味。同样,对于宋徽宗而言,复用蔡京又何尝不是一次虐心之旅呢?

我们进一步来看看从政和二年到本文故事发生的政和三年之间,这君臣二人是如何度过的。南宋王明清所著《挥麈录》中记述了一则非常有趣的故事,摘录如下——祐陵癸巳岁,蔡元长自钱唐趣召再相,诏特锡燕于太清楼,极承平一时之盛。元长作记以进云:“政和二年三月,皇帝制诏,臣京宥过眚愆,复官就第。命四方馆使荣州防御使臣童师敏赍诏召赴阙,臣京顿首辞。继被御札手诏,责以大义,惶怖上道。于是饮至于郊,曲燕于垂拱殿,祓禊于西池,宠大恩隆,念无以称。上曰:‘朕考周宣王之诗,吉甫燕喜,既多受祉。来归自镐,我行永久。饮御诸友,炰鳖脍鲤。其可不如古者?’诏以是月八日开后苑太清楼……有司请办具上,帝弗用。前三日,幸太清,相视其所,曰:‘于此设次’,‘于此陈器皿’,‘于此置尊罍’,‘于此膳羞’,‘于此乐舞’。出内府酒尊、宝器、琉璃、马瑙、水精、玻璃、翡翠、玉……乃由景福殿西序入苑门,就次以憩。诏臣蔡京曰:‘此跬步至宣和,即昔言者所谓金柱玉户者也,厚诬宫禁。其令子攸掖入观焉。’……皇子嘉王楷起居,升殿侧侍,进趋庄重,俨若成人。……臣窃考《鹿鸣之什》,冠于《小雅》,而忠臣嘉宾,得尽其心。既醉太平之时,醉酒饱德,……臣老矣,论报无所。切不自量,慕古人之谨稽首再拜,诵曰:‘皇帝在御,政若稽古。昔周宣王,燕嘉吉甫。……臣拜稽首,千载之遇。君施臣报,式燕且誉。臣拜稽首,明命是赋。天子万年,受天之祜!’”(注:《挥麈录》宋 王明清撰,田松青校点,上海古籍出版社,2012年12月第1版,P181)

在这则故事中,有大量信息与本文蔡京跋文有关。首先,“祐陵癸巳岁”恰恰是宋徽宗政和三年(公元1113年),也就是蔡京得赐画卷的同年。从现存在世界各地美术馆的北宋画作来看,无论从尺幅及创作成就上来说,蔡京得到的可以说是天下第一北宋着色山。与这一隆恩相似的就是故事中所记述的太清楼赐宴。从文中记述看,蔡京于政和二年三月接到圣旨,召其入京。但是,他并没有立刻欣然启程,而是“顿首辞”。这一辞既可能是一种政治姿态,就是告诉帝王,我真的想归隐林泉,已经无心政事。另外一种可能就是他已经心寒,在其第三次解职归乡时,他不会忘了“太学生陈朝老追疏京恶十四事”。但是,宋徽宗的“御札手诏,责以大义,惶怖上道”还是令其心存感念,重新回到政治中心。

这次赐宴之所以能为“极承平一时之盛”,有以下几点值得注意:1、宋徽宗提前三日亲临宴会现场,并授意如何布置宴饮场所,而对“有司请办具上,帝弗用”;2、宋徽宗命令出内府酒尊、宝器、琉璃、马瑙、水精、玻璃、翡翠、玉等宝物用于宴会;3、宴会不用教坊女乐,而是代以“隶业大臣未之享”的“后庭女乐”;4、宴会之间,宋徽宗令蔡攸搀扶父亲蔡京一览外人不得窥探的禁中宣和殿。

在宋徽宗的两次恩赏行为里,有一个时间的巧合值得我们注意,就是四月八日。在王明清的文章中,关于太清楼赐宴的时间是这样说的,“诏以是月八日开后苑太清楼”,这里的“是”显然是承接前文,即“这个月”的意思,但前文只提到“祐陵癸巳岁”和“政和二年三月”。据《宋史.本纪第二十一》记载——(政和)二年春正月甲子,制:上书邪等人并不除监司……夏四月己丑……宴蔡京等于太清楼。将蔡京的日记与《宋史》相关内容联系起来看,太清楼赐宴应该是政和二年四月(8日)。《江山图》的赐予时间也恰恰是四月八日。这是个巧合吗?亦或是宋徽宗为了提醒蔡京,在这个特殊的日子里,不要忘了前一年太清楼赐宴的嘱托呢?

这就要说说宋徽宗的信仰问题了,作为著名的道君皇帝,他对道教的顶礼精神不在此赘言。道教将四月八日定为尹喜真人及天师葛祖圣诞。宋徽宗在崇宁三年(1104)封葛玄为“冲应真人”。这样看来,政和二年与政和三年的这两次赏赐,应该都与宋徽宗的信仰有关。第一次赐宴的太清楼本就源于对尹喜真人贵清思想的继承。太清也指天道,天空。见《庄子•天运》:“行之以礼义,建之以太清。”也就是说,政和三年闰四月八日赏赐给蔡京的那幅作品很可能也与道教思想或活动有关。

看来“隐事”都与蔡京的这次衰年遭贬与复召还京有关。宋徽宗在与其信仰有关的两个特殊日子里,分别通过异常的赐宴与赐画来笼络已经寒心的蔡京。有人可能会问,为了蔡京至于如此大费周章吗?在徽宗朝,蔡京不是一个人,而是一个政治派系。宋代的政治是君与臣共治天下,君权被严格限制,文臣团体具有极强干预朝政的能力。

2、宋徽宗的精神世界与话语系统

既然隐事源于君臣之间的政治生活,那么,宋徽宗召其回京又为何事呢?在太清宫赐宴上,根据蔡京的日记,宋徽宗并不是心血来潮,如其所说:“朕考周宣王之诗,吉甫燕喜,既多受祉。来归自镐,我行永久。饮御诸友,炰鳖脍鲤。其可不如古者?” “考周宣王之诗”指的是《诗经·小雅·六月》,《六月》这首诗讲述的是周宣王时,名相尹吉甫北伐玁狁获得胜利,使得周王室中兴的故事。而蔡京作为宰辅之臣,必然深谙上之用心,他以《诗经·大雅·江汉》一篇中,召虎为周宣王讨伐淮夷的典故,即“召虎受命,锡以圭瓒,虎拜稽首,对扬王休,作召公考,天子万寿”作答。不仅如此,蔡京还以《诗经·小雅·鹿鸣》一篇的宗旨点明了此次赐宴的用意,即“在昔君臣施报之道,在于饮食燕乐之间”。当然,蔡京对宋徽宗的安排感激涕零,稽首不已,并表示深受感遇之恩,一定要学习尹吉甫、召虎这样的名相,辅佐宋徽宗以图霸业。

在这君臣唱和之间,我们可以了解到,《诗经》是宋代人传递情感的一个重要通识文本,甚至可以说是上至帝王,下至群臣的官方语言之圭臬。同时,结合徽宗朝后来通过“宋金海上之盟”以及派童贯假借出使辽国之机,行刺探军情之事的史实来看,宋徽宗似乎是通过《诗经·小雅·六月》的寓意来暗示蔡京,希望他来担负起北伐的重任。如若是这样的话,我们就不难理解宋徽宗的诸多反常赐宴行为了。因为这时的蔡京是一个三次遭到政治重创的老者,可能内心深处已经与宋徽宗离心离德。所以,宋徽宗需要通过一系列的非常举措来弥合他们之间的裂隙。这个判断还有很多史料可资佐证。同在《挥麈录》之中,王明清还分别记录了发生在宣和元年九月十二日,由蔡京所述的《保和殿曲宴》。以及宣和二年十二月癸巳的《延福宫曲宴记》。在这两次赐宴之中,宋徽宗又有很多非常之举。首先,在他新落成的保和殿中,竟然收藏着他与蔡京交流的所有的表章字札;其次,在全真殿赐茶的过程中,“上亲御击注汤”,为臣下沏茶;更令人惊讶的是,宋徽宗竟引素妆的安妃与蔡京相见,俨然视其为家里人;在君臣联句过程中,宋徽宗犹记得二十四年前,他还在端王藩邸时,蔡京所作的诗等等。(注:参见《挥麈录》宋 王明清撰,田松青校点,上海古籍出版社,2012年12月第1版,P183至P186)

以上是政和二年四月八日,宋徽宗与蔡京的交流。我们再来看看一年以后发生的事情。宋徽宗这次是以图像传达上谕,蔡京则通过读图,及时作出了应答。在蔡京的跋文中,其核心是那句:“谓天下士在作之而已。”在有了关于太清楼赐宴的语境重建之后,我们还能简单的看这一句话吗?

在蔡京的答案里,“天下士”语出《史记·卷八十三·鲁仲连邹阳列传》:

于是平原君欲封鲁连,鲁连辞让者三,终不肯受。平原君乃置酒,酒酣起前,以千金为鲁连寿。鲁连笑曰:“所贵于天下之士者,为人排患释难解纷乱而无取也。即有取者,是商贾之事也,而连不肯为也。”遂辞平原君而去,终身不复见。

由是知,所谓“天下士”,就是那些德行高迈,有济世之才,却“不为五斗米折腰”的隐士。何为“隐士”?以蔡京引用《史记》中鲁连的典故来看,在北宋的语境里,那些“为人排患释难解纷乱而无取也”可为“士”。那为什么要“隐”呢?《周易·上经·坤》:“天地变化,草木蕃;天地闭,贤人隐”。

接下来,如何理解“作之”很重要,《説文解字》:作,起也。从人,从乍。人由卧或坐而站立称之为“作”,这是这个字的甲骨文本意。“之”是代词,指“天下士”。联系上下文,蔡京的意思是:(对于)天下的高士、俊杰,问题的关键在于如何去起复他,使其为国家所用。政和三年的蔡京,不正是他所说的那个“天下士”吗?而宋徽宗当然是那个能使其“作”的明君。不仅如此,如果没有宋徽宗的“作之”,亲授其法,又哪能成就天才少年“希孟”的佳作呢?蔡京的跋文证明赐画行为的背景与太清楼赐宴一样,都是徽宗皇帝为了中兴帝业,表示对他的殷切希望。既然希孟的作品与鲁连典故有关,而赐予行为与道君皇帝的宗教生活有关。那么,如果《江山图》与跋文同出一本,它们之间必然能够形成图文对应的关系。

我们现在再重新读蔡京的这段跋文,会更加接近政和三年四月八日所发生事件的真相。其实,希孟绘制《江山图》卷的缘起很可能就是政和二年四月八日的太清楼赐宴,至少从绘制时间上来说是符合的。蔡京对希孟生平的描述,其目的并不在于塑造一个天才少年。在那个时代,即使是我们今天认为创造了北宋山水画高峰的范宽也很被轻视,更何况一个画学生呢?蔡京只是借用这么一个天才少年的形象,突出宋徽宗的价值。在没得到宋徽宗教诲之前,希孟虽然“数以画献”,但这些作品“未甚工”。这样的经历,不正是蔡京的人生写照吗?蔡京于熙宁三年(公元1070年)进士及第,时年24岁,不也正是一位天才少年吗?但如果没有帝王的支持,他也只能在杭州提举洞霄宫。

正如宋徽宗因“考宣王之诗”而赐宴蔡京是一场“在昔君臣施报之道”的政治活动一样,赐画也有这样的深意。从乾隆皇帝的题跋来看,他读懂了蔡京的跋文,读懂了《江山图》的图像含义,读懂了这君臣之间的悄悄话。即“曷不自思作人者?尔时调鼎作何人?”乾隆连用两个反问句,用白话来说就是,为什么不能多想想那个启用你的君王?你们如果当上宰相又应该如何作人呢?这两句话既是告诫同来观画的大臣,以蔡京为戒,也是对历史有感,蔡京辜负了重用他的宋徽宗。

以目前学界的研究来看,大家还是将《江山图》定义为描绘山川景物的作品。如果以此来与蔡京的题跋相对照,肯定得到的是风马牛不相及的结论。这里有一个误区,北宋山水从来不是简单的自然观的再现,而是从环境学的角度来进行人物品藻。

研究北宋绘画必定要涉及到《宣和画谱》。以现在学界的研究来看,其作者虽不一定是宋徽宗本人,但一个基本事实是,这部书记载的画作信息以及立论观点应该与徽宗朝的内府密切相关。在整个《宣和画谱》的立论中,强调的都是孔子“志于道,据于德,依于仁,游于艺”的观点。这也是该书开卷先讲道释人物的原因,即“画亦艺也,进乎妙,则不知艺之为道,道之为艺。”这是从哲学层面探讨作为艺之一部分的画最终还是要归一于道。而道释人物则是天道的化身、载体,故而,对于这些形象的刻画应该排在首位。这一结论奠定了《宣和画谱》的品鉴基调,即“志于道”为核心,“游于艺”为表象。而元以后统制中国文人画坛的第一题材——山水,在《宣和画谱》中,仅仅在卷十才被论及,甚至排在被今天艺术家所排斥的宫室界画之后。

《宣和画谱·卷十·山水叙论》中说:“且自唐至本朝,以画山水得名者,类非画家者流,而多出于缙绅士大夫。”在徽宗朝,山水艺术家的身份之所以不同于画师,概因其出身多源于士大夫。这也是《宣和画谱》品鉴山水画家的基调。例如,在介绍唐代山水画家李思训的时候,开篇即点明其“唐宗室也”。介绍王维的时候,也以同样的句式为之,直接言及他的身世——开元初擢进士,官至尚书右丞。这一点评逻辑贯穿于全文,为什么呢?答案就在山水画家的作品中。以画谱所载的唐代李思训作品来说,计有:山居四皓图一,春山图一,江山渔乐图三,群峰茂林图三,神女图一,无量寿佛图一,四皓图一,五祚宫女图一,踏锦图一,明皇御苑出游图一。单从这些收藏的名目来看,只有《春山图》与《群峰茂林图》在字面上与人没有关系,其他的作品,其重点都在人的活动。《宣和画谱》所载的大多数山水作品的创作宗旨还在于“成教化、助人伦”,强调的还是山水画的功用、功能。

既然蔡京的跋文是对一件承载宋徽宗意志作品的反馈,而《宣和画谱》记载的是宋徽宗的私人收藏,其品评标准也一定深受其影响。这样,我们就可以试着将“蔡京跋文”<=>“希孟的画作”<=>《宣和画谱》三者建立起一种关联。如果《江山图》能够起到这个桥梁的作用,那么就不仅可以自证真实,还可验证《宣和画谱》的可靠与否。

接下来,我们要探讨《宣和画谱》的图文对应关系。既然这里面分门别类记载着宋徽宗的珍藏,也给出了这些宝物的名目,但其对应的图像又是什么呢?所谓“画谱”,不应该是图文并茂吗?以宋代的印刷技术而言,让雕版工匠去摹刻宋徽宗的洋洋佳构几乎是一个不可能完成的任务。对他而言,内府中的真迹神品就是最妙的图,而《宣和画谱》仅仅当作账本来使用即可。

书中在描述李昭道的一件名为《摘瓜图》的作品时,为我们勾勒出了宋徽宗是如何使用图像与文本的。《摘瓜图》单从文本来理解,是一幅果蔬静物画。但《宣和画谱》的读图方式是从艺术家的时代背景入手,并结合那个时代共同的图像隐语体系来理解画意。首先,唐代曾经发生过武后残虐宗支的事件,这成为后世引以为戒的一面镜子。历史的亲身经历者,唐高宗的儿子雍王贤作《黄台瓜辞》以自况。李昭道作为唐宗室,对这段历史感同身受。其作品《摘瓜图》就是对这段历史的讽谏。以“瓜”这类植物喻宗支、血脉相连是源于《诗经》的比兴传统。《诗经·大雅·绵》:“绵绵瓜瓞”,喻子孙繁衍,故以摘瓜暗示残害宗亲。由于这件作品对应了史书上记载的信息,《宣和画谱》给出了这样的评价——不为无补尔。

所以说,在宋徽宗的知识体系中,图文是一体的,可谓相得益彰。《宣和画谱》的图文分离以及私人属性,使得他的作品命名体系有一个特点,即高度类型化。宋徽宗的读图模型是:《宣和画谱》中的“名目”<=>“文本”(宋以前的儒、释、道典籍、诗文都可能成为出处)<=>“画式”(典型图像作品)。以《江山渔乐图》为例,李思训名下有三幅,王诜名下也有同名作。其他人也有很多以《渔乐图》为名的画作。这为我们归纳出《宣和画谱》的另外一个特点,即所有画作的名称指代的是某类题材,是“名目”,是“画式”,而不刻意强调作品的确切指向。这就像我们今天在视频网站上,将影视剧归类为谍战片、言情片、穿越剧一样,它的意义在于索引、归纳。

根据蔡京跋文以及太清楼赐宴的背景分析,我们知道希孟的作品重点不是山水,而是隐士。如果以此设论,我们看到的所谓《江山图》倒的确画了很多人物,不过都小如豆粒儿,这又如何分别谁是谁呢?这就涉及到手卷的观看方式,有一个常识性的问题需要厘清。类似于《江山图》这样的大手卷,其信息含量巨大,阅读时从右至左依次展开,而不是一次性的将作品完全陈列在眼前。《江山图》从长度上说,1191.5cm可称之为巨作,但是51.5cm的高度决定了山川只能在“咫尺”之间经营。手卷的长宽比决定了它的观看只能是近距离的。这时人的视角所及基本上就是一个场景能够获得的空间。画家也正是利用手卷的这种观看特点来经营画面。以宋代的绘画理论来说,就是“山水先理会大山,名为主峰”。(注:《林泉高致》宋 郭熙著;周远斌点校,山东画报出版社,2010.8,P72)而其它山峰则如“百辟奔走朝会”,也就是画面的动势线都向主山汇聚的意思。山水画除了主山,还离不开主树,郭熙又说:“林石先理会大松,名为宗老”。这些都是画家总结出的经营画面的法则,《江山图》正是按照这一方式组织图像,构成画面的。根据手卷的这一特点,《江山图》可以被分割成相对独立的二十一个画面。分割以后,我们发现,人物不再散乱,而变成必要的点景要素。

通过蔡京的跋文,我们知道希孟的创作是在宋徽宗的指导下完成的。那么,《江山图》分割而成的二十一幅画面,也一定或多或少的与《宣和画谱》中的画式有关,作为学生,他总是要借鉴的。如果他有独立开宗立派的能力,也就不会名不见经传了。下面,我们即以“隐士生活、画式类别、图文对应关系”这三个方面的线索为主线,重新阅读这幅所谓的《江山图》。看看能否将“蔡京跋文”<=>“希孟的画作”<=>《宣和画谱》建立起有效关联。

发布日期: